Читать онлайн “Не прощаюсь” «Борис Акунин»

- 02.02

- 0

- 0

Страница 1

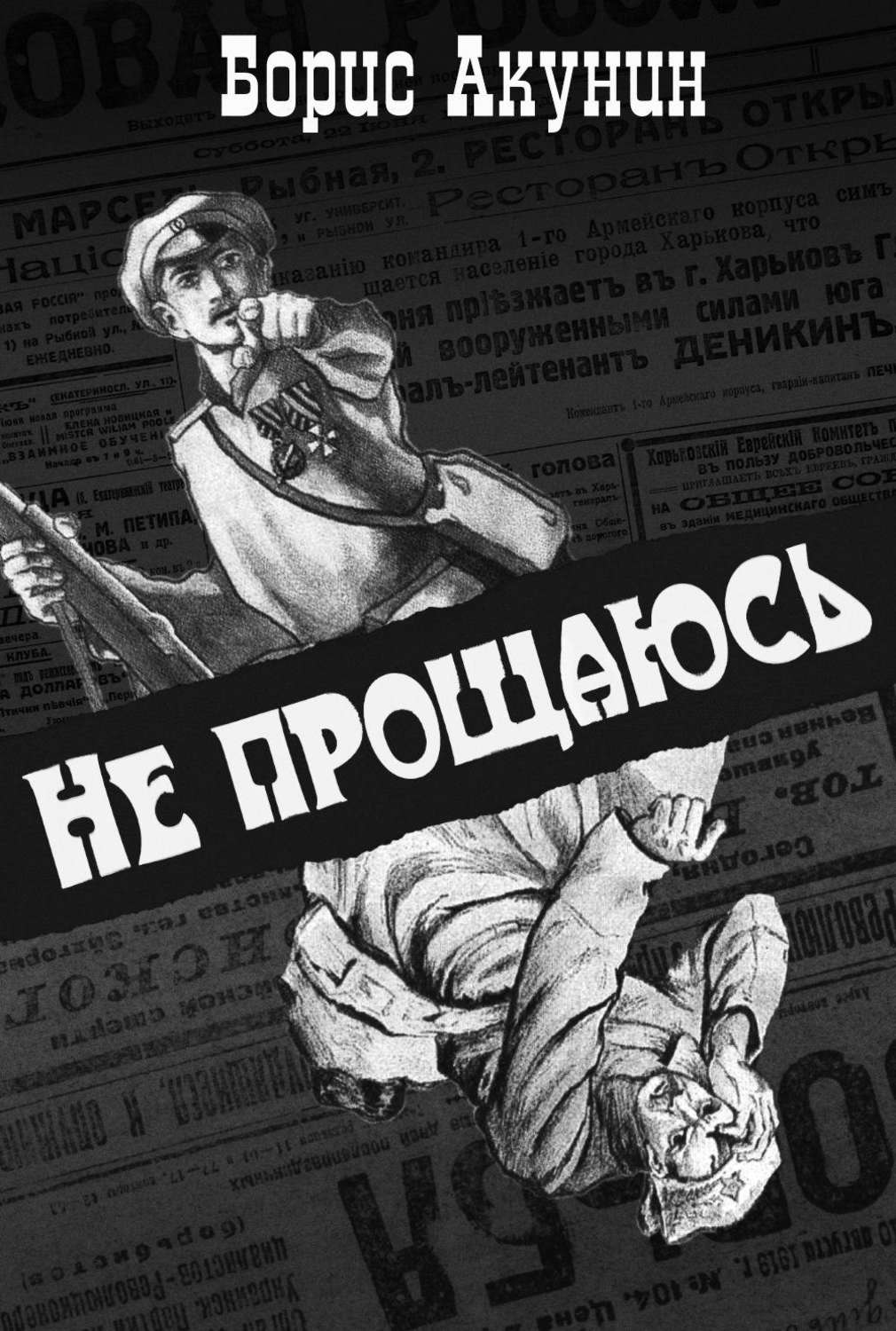

Не прощаюсьБорис Акунин

Приключения Эраста Фандорина #16

1918 год. Поезд Самара-Москва. Вот уже более трех лет Эраст Петрович Фандорин находится в коме. Все эти годы верный Маса заботится о своем господине. Вот и сейчас они возвращаются после очередной реабилитации у китайского целителя Чанга. Пять месяцев его сеансов дали заметный результат. Эраст Петрович округлился, порозовел и даже стал шевелить губами. Однако врачи осторожны в своих прогнозах. И даже если статскому советнику удастся выкарабкаться и на этот раз, каким он станет после пробуждения, не может сказать никто.

Если вы планируете читать книгу на iPad, то рекомендуем купитьдругую версию книги (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29188959&lfrom=201227127)

Борис Акунин

Не прощаюсь

Текст печатается в авторской редакции, орфографии и пунктуации

© B.Akunin, автор, 2018

* * *

Table-talk 1918 года

На исходе дня, уже в сумерках, вокзал вдруг пришел в движение. Разнесся слух, что будет поезд на Москву. Позавчера под Иващенковым местные остановили и ограбили «скорый», вынув рельсу. Поломка небольшая, но чинить было некому – профсоюз ремонтников митинговал.

И вдруг – поезд! Откуда-то стало известно, что московский пойдет по объездной ветке Сергиевского завода и что состав подадут на третий. Туда все и кинулись, подхватив узлы, чемоданы, детишек.

Самарский вокзал, один из лучших в империи, за год, миновавший после ее бесславной кончины, опустился, словно Барон из пьесы пролетарского писателя Горького: оборвался, ободрался, достиг дна. Топить перестали еще в декабре, и два верхних этажа в студеное зимнее время стояли пустые, туда снизу бегали справлять нужду – где придется. Вокзальные уборные не работали. На первом этаже, в залах ожидания, тоже не топили, но холодно там не было. На скамейках, на подоконниках, на буфетных стойках, просто на полу сидели и лежали люди, обогревали воздух дыханием, курением, кашлем и матерщиной.

И вот примерно половина всей этой серо-коричневой массы зашевелилась. Вторая половина, которой нужно было в другую сторону, на восток, осталась на месте.

Слух оказался верный. Скоро, пыхтя сизым паром, к платформе подкатился поезд, недлинный, но зато не теплушечный, а с настоящими пассажирскими вагонами: впереди синий, первого класса, за ним второклассный желтый и три простецких зеленых.

У входа в каждый вагон немедленно образовалась давка, и больше всего, конечно, у синего. Во имя равенства и братства билеты были все одинаковые, без мест и, само собой, без класса – езжай где сядешь. Если сядешь.

Милиционер с красной лентой на рукаве и еще одной на шапке стукнул прикладом винтовки о перрон:

– В очередь, граждане! Предъявляй билеты!

Но вместо очереди вышло по Чарльзу Дарвину – более сильные и ловкие распихали или оттерли остальных. Впереди всех оказался немолодой низенький азиат с раскосыми глазами – китаец или, может, киргиз. Революция, будто метла, взмела с российских окраин много разных людей, иных в глубинке прежде и не видывали. Всем вдруг стало плохо на своем месте, и понеслась по дорогам человеческая пыль, где-то скопляясь и закручиваясь смерчем.

– Куда с тючищем прешь? – гаркнул милиционер. Ему нравилось быть хоть маленьким, да начальником, при винтовке. Времена наступили такие, что без должности и оружия человек стал никто.

У предположительного китайца через плечо действительно был перекинут огромный длинный сверток из овчины, должно быть, нетяжелый – коротышка его слегка придерживал.

– Чего ты мне, нерусь, билет суешь? Декрет был: с большой поклажей нельзя. В порядке борьбы с мешочниками и спекулянтами.

– У меня два билета, уважаемый, – сказал азиат, кланяясь вместе со своей ношей. – Два места.

По-русски он говорил хорошо, только букву «эль» выговаривал не совсем чисто.

– Нельзя! Иди отсюда, не мешай проходу граждан! Кто следующий?

Непонятливый китаец не тронулся с места, его круглое лицо сияло улыбкой.

– Два билета – два места, уважаемый, – повторил он.

Сзади ему на плечо легла огромная рука с синим якорем. Здоровенный матросище, на голову выше толпы, сверху пробасил упрямцу:

– Ты глухой али глупо?й? Слыхал, что сказано? Уйди сам, пока тебя под вагон не скинули.

Не оборачиваясь и не переставая улыбаться, азиат ответил:

– Отвали, вша тифозная.

Свободным локтем легонько двинул назад, и матрос перестал быть таким высоким – согнулся вдвое.

А милиционеру китаец сказал:

– Вы сердитый, товарищ, потому что плохо себя чувствуете. Вам надо полежать.

– Ты доктор, что ли? – окрысился служивый. – А ну покажь документ!

– Доктор, доктор, – закивал азиат. – Вам вот здесь совсем больно.

Он ткнул милиционеру пальцем куда-то в живот. Там, кажется, в самом деле было «совсем больно» – казенный человек ойкнул, стал очень бледен, выронил винтовку, пошатнулся.

– Ему нехорошо, – объяснил китаец другим пассажирам, бережно взяв милиционера за ворот. – Он немножко полежит. Подвиньтесь, граждане… Бо

Страница 2

ьшое спасибо.С этими словами он уложил сомлевшего служителя социалистической законности на перрон и, вскинув поклажу повыше, неторопливо поднялся по ступенькам. Следом ринулись остальные.

Внутри оказалось, что позарившиеся на первый класс просчитались. Недавно здесь ехали домой с фронта уссурийские казаки, не пожелавшие расставаться со своими лошадьми, и респектабельный вагон, подобно Самарскому вокзалу, пал жертвой революции. В стены намертво впитался кислый конский запах, а перегородки, полки, столики, диванчики сгорели в костре, от которого на полу, посередине разоренного пустого пространства, осталась прожженная выбоина. Уцелело только одно крайнее купе. К нему и поспешили первые ворвавшиеся, хотя «поспешанием» назвать это было трудно. Никто не осмелился обогнать вежливого китайца с его громоздкой ношей, а он двигался солидно, без суеты. Только когда восточный человек, осмотревшись, уселся, пристроив к окну вертикально свой тюк, в отделение бросились самые боевитые. Вторым ворвался верзила-матрос, уже оправившийся от удара локтем.

– Я наверх, не возражаете? – почтительно спросил он и оккупировал козырную позицию – одну из багажных полок, где можно было разлечься во весь рост.

Следом купе атаковала шустрая молодежь. Двое вокзальных мальчишек, промышлявших тем, что занимали хорошие места, а потом уступали их за мзду, пристроились – один, белобрысый, у окна напротив китайского свертка, другой, рыжий, на второй багажной полке. Внизу можно было усесться еще троим. Рядом с белобрысым шлепнулась девка, чуть не по нос замотанная в багряный платок. От нее совсем чуть-чуть отстал стройный запыхавшийся юноша в гимназической шинели и фуражке.

– Оп-ля, села! – радостно крикнула девка. – Не сойду – хоть режьте!

Гимназист сказал:

– Vene, vidi, vici. Уф.

Последнее, восьмое место, подле азиата, досталось юркому попику, прошмыгнувшему под рукой у какого-то растяпы.

– Эй, батюшка, нехорошо, – сказал растяпа. – Я перед вами был!

Святой отец назидательно молвил, разматывая шарф крупной домашней вязки и вытягивая из него серебряный наперсный крест:

– Так и в Евангелии сказано, сын мой: «Мнози же будут перви последнии и последни первии». Нам ли, грешным, на то роптать? Хочешь, благословлю тебя троекратно трехсвятным благословением? Ну и зря.

И заерзал, устраиваясь так основательно, что сразу стало понятно: этого тоже хоть режь – не сойдет.

Купе наполнилось, однако рассадка была еще не окончательной.

– А вот кому место лежачее, богатое? А вот кому место самолучшее у окошка? – заорали мальчишки.

– Почем? – спросил обойденный попом растяпа. Услышав цену – сто рублей, – плюнул и отошел.

Место у окна выкупила щекастая баба в дубленой куртке – сторговала за семьдесят керенок и вареное яйцо. Малолетний барыга сунул добычу в шапку, исчез.

А второму, рыжему, не повезло. Какой-то бритый гражданин, в короткой бекеше и кубанке, вместо того чтоб заплатить, молча взял паренька за шиворот да выкинул за дверь.

– Ты что, контра?! – взвизгнул малолеток. – Я те перо воткну!

Но бритый нехорошо щелкнул языком и ощерил зубы, сверкнув золотой фиксой. Мальчишку сдуло.

* * *

Так в «синем» сформировалась поездная аристократия, заселившаяся в единственное купе. Кое-как, на полу и по стеночкам, разместились в основной части вагона прочие пассажиры. Без звонков, без объявлений, по-революционному, паровоз дернул, вагоны заволновались, застукались, состав поехал.

Ту-тууу! – загудели мутные мартовские сумерки.

– Береги Господь проезжающих и странствующих, – нараспев протянул священник. – Да будет нам в конце пути лучше, нежели в начале, а иначе зачем и ехать?

– Это да, – согласился гражданин с фиксой, ловко запрыгивая на верхнюю полку. – Дрянь город. Провалиться б ему – не жалко.

– Что вы такое говорите. У меня в Самаре дом, родня, – укорила баба, но мирно, без злобы.

Все были очень довольны, что так удачно устроились.

Заглянул кондуктор – оказывается, в поездах еще бывали кондукторы.

– Остальным не предлагаю, – небрежно кивнул он на вагон, – а вам, если желаете, могу выдать керосин. Восемьдесят рубликов склянка. До самой Москвы свету хватит, если зря не жечь.

Электричества, само собой, в поезде не было, да и от ламп остались одни черные дырки, но с потолка свисал керосиновый фонарь, пока не зажженный.

Цена была безумная, но ехать в потемках не хотелось, пассажиры уже и теперь едва видели друг друга.

– Скинем по десяти с носа? – сказала баба и пояснила китайцу: – Вы на двух местах сидите, с вас выйдет двадцать.

Тот поклонился, не споря, но возникли осложнения с другими обитателями купе.

– У меня денег совсем нет, – вздохнул гимназист. – И вообще спать можно в темноте, даже лучше.

Отказалась и девка:

– А мне на первой станции слезать, я с-под Безенчука. Чего это я буду за Москву платить?

Вагон первого класса

Поп прочитал стих:

Тебя от мрака защитит

Не лампы тщетное горенье,

А светлой веры крепкий щит

И сердца чисто

Страница 3

моленье.– Ну дело хозяйское, – пожал плечами кондуктор.

Но тут сверху перегнулся фиксатый, широким жестом сунул бумажку:

– Держи сотку, фуражка. Сдачи не надо. Плачу за всю приятную компанию. Знайте Яшу Черного.

Когда купе озарилось красноватым, покачивающимся светом, путешественники смогли разглядеть друг друга лучше. Начались и дорожные разговоры – специфические, революционного времени, когда люди поначалу осторожничают и своего имени не называют. (Фиксатый не считался – сомнительно было, что он Яша и тем более Черный.)

Разговорчивей всех был батюшка. Рассказал, что приходствует в Сызранском уезде, ездил к преосвященному в Самару, потому что отца благочинного нет и жалованья давно не платят, но проездил, воля Божья, впустую, только зря потратился, потому что на епархиальном подворье теперь комитет бедноты, однако ничего, проживем и без жалованья, Господь не оставит, а и отец ректор в семинарии говаривал: «Хороший поп никогда не пропадет».

Девка жила в городе прислугой у «аблаката по законам», но тот сам «затощал», потому что кому они теперь нужны, законы, других бар тоже не стало и служить негде, а дома отец-матерь и женихи с фронта вернулись.

Бабища промышляла по обменным делам. Возила из Самары по селам нужный товар, возвращалась с продуктами.

– А где товар-то? – спросил ее сомнительный Яша. – Вроде пустая едешь.

Тетка заколебалась – говорить, нет, но ей очень хотелось похвастаться. Полезла куда-то под юбку, звякнула об стол невеликим мешочком.

– Вот. Фунт иголок. В деревне бабам шить нечем. За одну иголочку по мешку муки дают.

Богатство по революционным временам было нешуточное. Все почтительно помолчали. Но Яша усомнился:

– Дать-то они дадут, а как ты столько в город провезешь? Это ж не одна подвода нужна. Лошади, телеги. И отберут муку на заставе. А могут шлепнуть как спекулянтку. За морем телушка полушка, да рупь перевоз.

Баба хитро подмигнула:

– У меня кум в желдоротделе служит. Сговорились. Я ему половину муки, а он доставит, в лучшем виде.

Тут ее зауважали еще больше.

Потом всех насмешил гимназист.

– А я тоже в деревню еду, продукты менять. У меня здесь, – похлопал себя по груди, – альбом с марками. Всю жизнь собирал, со второго класса. Колониальные. Летом предлагали шведский велосипед и духовое ружье. Отказался, и правильно сделал. Дешево не отдам.

Похохотали над ним от души – попик прикрывая рот ладонью, женщины со взвизгом, Яша во всю глотку. Особенно когда юнец захлопал глазами и пролепетал: «Я же не знаю, что везти. Я в первый раз еду».

В веселье не участвовали только матрос, который сразу после отправки натянул на голову бушлат и захрапел, да китаец – этот бесконечно пристраивал свой тюк и наверно все-таки не очень понимал по-русски.

– А вы, товарищ, по какой надобности путешествуете? – задрав голову, спросила баба у Черного и толкнула соседку в бок, благо сверху было не видно.

– Я по жизненной стихии путешественник, – ответил обитатель возвышенного места. – Наблюдаю жизнь.

– Знаем мы таких наблюдателей, ты за вещичками приглядывай, – шепнула девке спекулянтка и убрала драгоценный мешочек обратно под юбку.

Дошла очередь и до азиата, на которого с самого начала поглядывали с любопытством, но после оказии с милиционером немножко опасались.

– Вы, гражданин китаец, верно, мануфактуру на обмен везете? – спросила неугомонная тетка. – Если ситец – на него всегда спрос. А если ваш китайский шелк, это места надо знать. Могу подсказать.

– Нет, – коротко ответил тот, зачем-то разматывая верхнюю часть свертка.

– Что, извиняюсь, «нет»? – снова впиявилась баба, не дождавшись продолжения.

– Я не китаец. Я японец. И это не мануфактура.

Он откинул край овчины, раздвинул байковую ткань, и в прорехе открылось белое лицо с белыми волосами и аккуратными черными усиками. Оно было неподвижно, веки скорбно сомкнуты.

– Покойник! – пискнула девка, от испуга сжавшись на сиденье. Поп перекрестился, Яша Черный сказал жеребячье слово, а баба так заорала, что проснулся и вскинулся матрос, но ничего не понял – ему с полки было не видно.

– Это не покойник, это мой господин. Он спит, – строго сказал японец, протирая лоб своего странного спутника платочком.

Гимназист восхищенно присвистнул:

– Ничего себе. Прямо лорд Рутвен!

* * *

Кто такой лорд Рутвен, Маса знал. Кюкэцуки из старого английского романа. Кюкэцуки – это существо из потустороннего мира. Днем спит, ночью сосет человеческую кровь.

Мальчик и не знал, насколько близка к истине его догадка. Господин действительно спал. И действительно пообедал сегодня человеческой кровью.

Последняя порция питательного раствора по рецепту профессора Киричевского вчера закончилась, и во всей Самаре не нашлось ни капли основного ингредиента, трескового жира. Поэтому Маса напоил господина своей кровью, подмешав в нее немного муки.

Лорд Рутвен

Самый первый профессор, еще в проклятом городе Баку, сказал: «У раненого сохранился глотательный рефлекс, это значит,

Страница 4

что сразу он не умрет. Проживет еще месяц или два. Если это можно назвать жизнью». Сказано было в июле четырнадцатого, а сейчас март восемнадцатого, и господин все еще жив. Если это можно назвать жизнью.Пуля прошла навылет через правую верхнюю часть черепа. От смерти господина спасло только то, что револьвер был небольшого калибра. Убийце это оружие подарила женщина, которая любила господина. Маса никак не мог понять, что это было: милосердие кармы или ее злая насмешка. Может быть, лучше тот акунин воспользовался бы своим обычным сорок пятым и господин умер бы сразу, а не провалился в черную дыру, откуда его теперь не вытащить.

– Тут всё поразительно, – сказал светило нейрохирургии Киричевский уже в московской клинике, месяцы спустя. – Господин Фандорин не умирает, но и не живет. К счастью, современная наука мало что знает про устройство мозга.

– Почему «к счастью»? – спросил тогда Маса.

И сэнсэй, мудрый человек, ответил:

– Потому что когда нет твердого знания, остается надежда на чудо. Про мозг известно, что он живет по каким-то собственным законам и умеет самопроизвольно дублировать функциональные каналы. Вместо разрушенных могут образоваться новые, обходные. Больной, кажется, был человеком феноменальной мозговой и моторной активности? Такие люди чаще выходят из комы. – Правда, после обнадеживающих слов сэнсэй еще прибавил: – Но даже в этом случае в результате такой тяжелой травмы правой фронтальной доли очнувшийся обычно становится идиотом.

Методическое пособие доктора Ченга

Потом было еще много профессоров. Все они говорили разное. Прошлой осенью, когда из-за революции стало совсем плохо с лекарствами, Маса спросил себя: не хватит ли мучить бедное тело, в котором не осталось души? Одно сжатие пальцев, и всё кончится. Господин наверняка сам потребовал бы этого, если б мог говорить. С другой стороны, если б он мог говорить, зачем сжимать пальцы?

В наигорший момент Масиных терзаний Кири-сэнсэй (так японец про себя для краткости называл профессора Киричевского) рассказал, что в волжском городе Самаре есть некий китайский целитель господин Чанг, добивающийся невероятных результатов с помощью прижиганий и втыкания неких хитрых иголок. Коллега из тамошнего военного госпиталя написал профессору, что китаец вернул в сознание раненого, которому шрапнельная пуля пробила череп еще под Перемышлем, в пятнадцатом году. Правда, все интеллектуальные функции нарушились, но человек сам ходит, ест, реагирует на простые команды.

Маса попробовал представить господина, реагирующего на простые команды, – не получилось. Тот никогда ничьим командам не подчинялся. И все же японец засобирался в дорогу. Тогда поезда еще ходили, и даже можно было заказать до вокзала автокарету с санитарами.

За пять месяцев, проведенных в Самаре, страна с невероятной скоростью и какой-то забубенной лихостью развалилась, будто тысячу лет только и ждала повода рассыпаться в прах. Масе революция не нравилась – по очень простой причине: содержать инвалида в такие времена стало поначалу тяжело, а потом совсем невозможно. Деньги стремительно обесценивались, все товары и продукты, не говоря уж о лекарствах, пропали, ни в чем не стало порядка. Обидней всего, что сеансы Чанга-сэнсэя давали результат. Лорд Рутвен? Видел бы мальчишка господина до Самары. Тощий был, бледный, египетская мумия. А от иголок и горящих трав китайского знахаря округлился, порозовел – прямо Момотаро, персиковый мальчик из сказки. Иногда стал шевелить губами, будто с кем-то разговаривает. Еще немножко – может, и проснулся бы. Но Чанг-сэнсэй сказал, что больше в России не останется, потому что здесь все сошли с ума. Сказал, что в Китае тоже революция, но лучше жить среди своих сумасшедших, чем среди чужих. И отправился в Нанкин. Не насильно же его держать?

– Это называется «кома», – объяснил японец попутчикам. – Греческое слово. Значит «глубокий-глубокий сон». Господин глубоко-глубоко спит уже четвертый год. Проспал войну, проспал революцию.

– Счастливый, – вздохнула тетка. – Я тоже залегла бы в четырнадцатом годе, попросила бы: «Разбудите, люди добрые, когда жизнь опять наладится». Плохо ли? Все друг дружку бьют, режут, грабят, а он знай похрапывает.

– Дура! – рявкнул Маса на глупую женщину. – Если бы господин в четырнадцатом году не уснул глубоко-глубоко, ничего бы этого не было – ни войны, ни революции. Он не допустил бы.

От окрика баба заморгала, да и остальные притихли.

«Переглядываются. Решили, что у меня атама набекрень», – сказал себе Маса и вздохнул. Он уже так давно не пользовался родным языком, что начал думать по-русски, но иногда мысленно вставлял японские слова, чтобы совсем не забыть ниппон-го.

– Ничего. Вот господин проснется, тогда посмотрим, – угрожающе проговорил японец, обращаясь не к соседям, а в пространство.

– На Бога православного уповать надо, молиться, – посоветовал священник. – Во времена многих ужасов бывает много и чудес. Как говорится: «Богу помолился – глядь, и исцелился».

– Молился. И

Страница 5

православному Богу, и неправославному, всяким богам молился.– Знать, неправильно. Это я вам как профессионал говорю, – оживился поп. – Об облегчении душевноскорбных надо не напрямую к Господу взывать, надо через Богородицу, утешительницу всех скорбящих. Вот я сейчас вам продемонстрирую. – Поднял очи к закопченному потолку и проникновенно, со слезным дрожанием, пропел: – Матушка пречестная заступница, замолви словечко перед всеблагим Сыном твоим об исцелении безумного… как его по имени?

– Эраст.

– Безумного Эраста. Воззри на него с выси, верни ему разум.

– Аминь, – сказал Маса, вздохнув. Подумал немного – перекрестился. Хуже не будет.

С выси взирал матрос.

– Тьфу! В работу бы вас, попов-бездельников. Только врете да жрете.

– Поесть – это неплохо бы, – нисколько не обиделся божий человек. – Повечеряем, братья и сестры?

И все стали ужинать, каждый свое. Гимназист развернул бутерброд с котлетой, девка – краюху посыпанного солью хлеба, матрос ядрено распахся селедкой, Яша Черный у себя наверху грыз что-то хрусткое.

Обстоятельней и обильней всех питалась баба. Она достала вареных яиц, с десяток картошек и скоро завалила полстола скорлупой и очистками.

– Не грех скоромное трескать, в великий-то пост? – спросила она с набитым ртом у священника – тот лакомился ломтиками аккуратно порезанной колбасы.

– В путешествии дозволяется кушать и скоромное, если нет постного, – ответствовал батюшка, – но ежели ты, дочь моя, угостишь корнеплодами, я от грехоядения свиной плоти воздержусь.

Тетка только хмыкнула, а Маса вздохнул. У него за пазухой тоже лежал кусок свиной плоти, полуфунтовый шмат сала, но следовало растянуть еду до Москвы. Хээ, сказал бы кто-нибудь Масахиро Сибате во времена далекой иокогамской юности, что он будет питаться лежалым жиром давно издохшей свиньи, – вырвало бы. Однако в дороге сало удобней всего. Много этого мерзкого кусо не съешь, потому что противно, а сил прибавляет. Надо ведь будет еще раз или даже два покормить господина кровью.

– Кажись, Иващенково промахнули, – сообщила спекулянтка, глядя в заоконную тьмищу, где не светилось ни единого огонька. – Докатить бы до Безенчука, после него уже не шалят.

– Кто шалит-то? – спросил матрос, тоже пялясь в черноту.

– Леший их знает. Положат на рельсы бревно – значит, стоп-машина. Ну и ходят по вагонам, грабят.

– А если не останавливаться? Подумаешь – бревно. Хрясь его колесами, и полундра.

– Начнут палить по паровозу. Хорошо если из ружей, а могут из пулемета, – сказал гимназист, нервно ежась. – На прошлой неделе под Сызранью таким манером машиниста убили, и поезд на повороте с рельсов полетел. Многие убились, покалечились. Нельзя не остановиться.

Попик перекрестился:

– Озверели ироды. Человечья жизнь у них в копейку.

Деревня взялась за оружие

Знал про местную проблему и наблюдатель-путешественник:

– Мужики это местные. Солдатня с фронта вернулась. Понимаю их. Чем горбатить, проще с винтарем на дороге промышлять. Зверье сиволапое. – Он свесился вниз и оскалился на пассажирок: – Они у баб с девками первым делом под юбками шарят. Знают, где ваша сестра хабар прячет.

Девка не испугалась, прыснула:

– Мне тама прятать нечего окромя девичьего.

Яша смачно причмокнул, гимназист поглядел на соседку искоса, матрос загоготал, а вот баба забеспокоилась.

Снова вытащила заветный сверток с иглами, повертела головой, куда бы спрятать, – придумала. Положила на столик, присыпала картофельными очистками.

– Если не дай бог что – не выдавайте.

– Блаженны нищие духом, им прятать нечего, – назидательно молвил батюшка. – Потому и не устрашатся, егда зубовный скрежет, земной тряс и на дороге ужасы…

Накаркал.

Вдруг заскрежетали железные зубы, мир затрясся, вагон подскочил, мотнулась и погасла лампа. Поезд, резко тормозя, сбросил ход. Пассажиров, ехавших спиной вперед, вжало в стену. Тех, что сидели и лежали лицом по ходу, скинуло с мест. Масу ударило грудью о столик, матроса швырнуло с багажной полки, попик впечатался в девку.

Тьма наполнилась истошными криками, женским визгом, детским плачем. Но вот поезд замер. Снаружи один за другим ударили два гулких выстрела. Тогда в вагонах сделалось очень тихо.

– Гоп-стоп, приехали, – нервно хохотнул Яша Черный, спрыгивая вниз. – Пожалте бриться. Всякое в жизни повидал, но грабить меня еще не грабили.

* * *

Удивительней всего была, пожалуй, тишина. За стенкой в вагоне захныкал было младенец, но сразу затих. Молчали и в купе. Упавшие вернулись на свои места, залез обратно и разухабистый Яша.

В темноте было ничего не видно, ничего не слышно. Будто в вагоне ни души.

Но вот чиркнула спичка, вспыхнул огонек, осветивший хмурую и недовольную физиономию с узкими глазами.

Это японец, водрузивший обратно на диван своего жуткого спутника, поднялся зажечь погасшую лампу.

Когда стало светло, выяснилось, что пассажиры хоть и помалкивали, но смирно не сидели. Вели себя все странно.

Гимназист снял шинель, вывернул наизнанку и

Страница 6

нова надел. Снаружи она выглядела вполне прилично, но оказалась без подкладки и теперь превратилась в какое-то серое рубище.Девка, согнувшись, возила рукой по грязному полу, потом этой же ладонью стала тереть лицо.

Матрос быстро и размашисто крестился, бескозырку держал в руке, шевелил губами.

Священник же, кому, казалось бы, молиться пристало больше, запихивал за пазуху серебряный крест. Взамен вытащил другой, такого же размера, но железный, и пристроил посередине груди.

Яша Черный сидел у себя наверху по-турецки и что-то засовывал за ободранную обшивку потолка.

– Лопатник ховаю, – подмигнул он, заметив взгляд японца. – Будут шмонать – я пустой.

Удивительней всех вела себя тетка. Она задрала юбку и пихала под розовое исподнее большую воблу.

Эта операция заинтриговала Масу больше всего.

– Зачем вы суете в подштанники сушеную рыбу, гражданка?

– Слыхали? Они под юбку лазюют. Ничего не найдут – обругают или прибьют. А тут какая-нито добыча. Авось отстанут, – объяснила баба, оправляясь. – Вы-то чего сидите? Неужто спрятать нечего?

Снаружи из вагона донесся грубый голос. Проревел, сопровождая каждую фразу матерной бранью:

– С местов не вставать….! Тихо сидеть….! Кто…., забазланит – рожу раскровяню. Кто рыпнется…., дулю в лоб!

Гимназист шепотом сказал:

– Высунусь. Посмотрю.

Приоткрыл дверь, осторожно выглянул.

– Ну! Чего там? – через минуту дернула его за полу девка. – Сколько их?

– Один, – сообщил мальчик, садясь на место. – С обрезом. Отбирает мелкое – часы, кольца. Кладет в мешок.

– Только один? – с любопытством спросил Маса. – И отдают?

– Не отдай, попробуй, – прогудел сверху матрос. – У насыпи, поди, другие, с телегами.

– Вряд ли. – Японец задумчиво почесал круглый подбородок. – Тогда он брал бы не только мелкое. Может быть, разбойник совсем один. Положил бревно, остановил паровоз и теперь ходит, грабит.

– А хоть бы и один. Значит, совсем зверюга. – У матроса клацали зубы. – Шмальнет с обреза – и со святыми упокой.

Маса философски подумал: волк тоже залезает в овчарню один и выбирает, какую овцу утащить, а остальные стоят смирно, ждут и даже не блеют. Воистину всякий человек сам решает, кто он в жизни: овца, волк или человек.

– А-а-а… – тихо, как бы неуверенно, вскрикнула вдруг спекулянтка. Шлепнула рукой по столику и завопила уже громко, во всю глотку: – А-а-а-а!!! Пропали! Иголки пропали! Караул! Обокрали!

Куча очисток, должно быть, от резкого торможения, рассыпалась, и мешочка под нею не было.

– На полу посмотрите, – сказал поп. – Что уж сразу о греховном помышлять?

Баба плюхнулась на четвереньки, зашарила под столом.

– Нету! Господи, нету! Пропала я! Всю имуществу на иголки поменяла! Шкап с зеркалом, две перины, картохи пять пудов, кольцо золотое, швейную машину! Еще у кума тыщу рублей взяла! Пропасть мне теперь! Уууу!

Завыла.

– Ай-я-яй, – посочувствовал батюшка. – Особенно с кумом вашим нехорошо. Если он начальником служит, значит, обладает возможностями. Не надо бы его обижать. Одно посоветую, дочь моя. Молиться надо.

А Черный оскалился:

– Ловко сработано. Аплодирую. Кто это из вас такой ушлый? Я-то наверху был, с полки не падал.

– Врешь, фармазонщик! – кинул ему матрос. – Ты тоже спрыгнул. Спрашивается, зачем?

– Ой, матушки, ой, беда! Ой, пропала я! – верещала внизу тетка, всё елозя по полу. – Хоть домой не вертайся!

Дверь с грохотом откинулась.

– Кто тут глотку дерет?! Сказано было: не базланить!

Все застыли.

В проеме, подсвеченный красноватым светом керосина, в обрамлении черноты, стоял страшный человек. Был он в солдатской шинели и городской шапке меховым пирожком, видно, только что с кого-то снятой. Лицо бородатое, буграми, глаза дикие, в руке обрезанная с дула и приклада трехлинейка. Через плечо у разбойника был мешок.

Обрез трехлинейки

– Эй ты, на полу! Села и заткнулась!

Баба плюхнулась на место. Она продолжала рыдать, но беззвучно. Слезы лились потоком.

– Купейные, – с удовлетворением произнес разбойник. – Значится, есть что взять. Сами отдадите или грохнуть кого для острастки? У тебя что? – начал он с гимназиста.

– Вот, – показал тот альбомчик. – Марки. Надеюсь поменять на еду. Папу на войне убили. Мы с мамой вдвоем остались. Голодаем. Но вы берите, товарищ. Хорошие марки. Даже Мадагаскар есть.

Грабитель только выматерился. Вырвал альбом, стукнул им паренька по голове, швырнул на пол.

– У тебя? – нагнулся он к девке.

– Дяденька, я с Калиновки, – подняла она чумазое лицо. – Десять верст от Безенчука. Савела-кузнеца дочерь. Может, знаете?

– Слышал. А чё грязная такая?

Сразу успокоившись, девка сверкнула зубами.

– Подумала, вдруг чужие кто, вот рожу и перемазала. Не снасильничали бы. Своих чего бояться.

Лихому человеку не понравилось, что его можно не бояться. Он вскинул обрез, выпалил в потолок. Сверху посыпалась труха. Девка завизжала. Заголосили и в вагоне.

– Клади в мешок всё ценное! Ну! После кажного обыщу. Если что найду – убью!

Страница 7

И передернул затвор.

После этого грабеж пошел как по маслу. Первым свесился матрос, отдал часы. Поп, недолго поколебавшись, вытащил серебряный крест. Даже Яша, косясь на дуло, выругался и сдернул с пальца два перстня.

– А ты, курица? – замахнулся бородатый на плачущую тетку.

Та задрала юбку, шмякнула на стол воблу.

– На, забирай последнее, подавись. Нет у меня ничего больше, без тебя ограбили…

Ткнулась головой в стол, затрясла плечами.

Оставался только японец. Сначала он рассматривал бандита с интересом, но скоро заскучал и даже зевнул.

– У тебя что есть, узкий глаз? Знаю я вашего брата. Пошарить, и золотишко сыщется.

– Есть, – кивнул Маса и снова зевнул. Его клонило в сон. – Золотые десятки.

Грабитель удивился. Наставил обрез.

– Давай! Куда запрятал?

– Вот сюда. – Маса похлопал себя по груди. Там, в шелковой сумочке, лежали последние восемь червонцев. – Бери сам, круглый глаз.

Он еще не решил, сломать ли невежливому нарадзумоно запястье, когда протянет руку, или только вывихнуть.

Но нарадзумоно его удивил – сразу, безо всяких проволочек, выстрелил, метя в лоб. Видно, у железнодорожных разбойников человеческая жизнь и правда шла в копейку.

От пули, Маса, конечно, уклонился. Еще не распрямившись, выбросил руку, вырвал оружие, сделал ногой подсечку, и плохой человек бухнулся на колени.

Поскольку пуля ударила совсем близко от господина, Маса обернулся – и обмер.

Эраст Петрович сидел всё так же неподвижно, но на виске остался длинный ожог от пролетевшей вплотную пули.

В глазах у Масы помутилось от ярости.

– Буккоросу дзоооо!!![1 - Убью! (яп.)] – взревел он, отшвырнув обрез.

Схватил негодяя, потревожившего мирный сон господина, за горло. Другую руку, сжатую в кулак, занес, намереваясь проломить подлому акуто его поганую переносицу.

Тихий, скрипучий голос недовольно произнес:

– Соннани сакэбу на[2 - Не ори так (яп.).].

Не веря ушам, Маса оглянулся.

Глаза господина были приоткрыты.

– Дамарэ. Атама га итаи[3 - Заткнись. Голова болит (яп.).], – сказал Эраст Петрович, щурясь.

* * *

Первый и самый важный долг в жизни человека – благодарность. Она прежде всего.

Поэтому сначала Маса поставил на ноги грабителя, сунул ему кошелек с червонцами и поклонился.

– Спасибо тебе, посланец доброй кармы… Куда ты? А твое ружье?

Последние слова были сказаны уже в спину улепетывающему разбойнику.

Ну и Буцу? с ним.

Исполнив долг, Маса рванулся к господину. Тот еще что-то говорил, но слов было не разобрать, потому что, едва исчез бандит, снова заревела спекулянтка.

– Тише, дура! – прошипел японец, коротко обернувшись.

Баба послушно заплакала тише.

– Черт, какой яркий свет, – пожаловался господин, хотя свет был совсем тусклый. – Ничего не вижу, слепит. Но я слышу, что плачет женщина.

Говорил он хрипло, будто у него заржавело горло. Маса осторожно потрогал пальцем след от пули. Пустяк, даже волдыря не будет. Может быть, после всех сеансов Чанга-сэнсэя не хватало только одного последнего прижигания?

– Я хочу знать, почему плачет женщина, – тихо, но твердо сказал господин.

– Это единственное, что вы хотите знать? – осторожно спросил японец, вспомнив предупреждение профессора Кири про нарушение интеллектуальных функций.

Фандорин поморгал, слегка тряхнул головой.

– Нет. У меня много вопросов. Всё какое-то… странное. Но сначала нужно помочь даме. У нее, должно быть, случилось несчастье.

– Жизня моя пропала, – громко и глухо сказала баба, вдруг подняв голову. – Я удавлюсь. Право слово, удавлюсь.

– Эраст Петрович Фандорин, – представился ей господин. – Прошу прощения, что сижу. Почему-то не могу подняться. И вижу вас неотчетливо… Что с вами случилось, сударыня?

– «Сударыня», – хмыкнул наверху матрос. – Сударыни с сударями нынче все удрапали. Кто поспел…

Маса молча показал кулак, и невежа заткнулся. Слава богу, господин, кажется, не расслышал этих слов, иначе у него возникли бы вопросы, отвечать на которые было пока рано.

– Обокрали меня, – пожаловалась тетка новому человеку. – Кто-то из этих вот иуд. – Показала рукой вокруг.

В ночи что-то запыхтело, вагон качнулся, поехал.

– Мы в поезде. В купе, – сказал господин и опять встряхнулся. – Но в купе не бывает столько людей.

Он стал считать, разговаривая сам с собой:

– Мы двое. Дама, которую обокрали. Смуглая барышня. Двое мужчин почему-то на багажных полках. Священник. И… – Вгляделся в противоположный угол, где филателист надевал вновь перевернутую шинель. – …И исключенный гимназист.

– Откуда вы взяли, что исключенный? – удивился тот.

– У вас петлицы без пуговиц и фуражка без герба.

– Мозгами поехал. Кто сейчас с орлами ходит? – прошептал подросток. Маса и ему показал кулак.

– Господин, вы перестали заикаться, – сказал он, покашливая. От волнения сжималось горло и ныло сердце.

– Это потому что я сплю. Во сне я никогда не заикаюсь, – объяснил Фандорин. – Впрочем, неважно. Дамам надо помогать и во сне. Что у вас похищено, сударыня?

– Иголк

Страница 8

! Почти целый фунт! В мешочке! Ууу!С полки свесился матрос:

– Нечего было зявиться. Реви теперь.

– Иголки. Вместо багажа матрос, – без удивления произнес Эраст Петрович. – Какая чушь. – И терпеливо обратился к тетке, должно быть, считая и ее сонным видением. – Мне часто ночью снятся какие-то нелепые преступления, которые я непременно должен раскрыть. И я их всегда раскрываю. Вы ведь перестанете так громко плакать, если иголки найдутся? Они какие, железные?

– А какие еще, – прогнусавила баба, всхлипывая. – Золотые, что ли?

– Не знаю. Во сне всё бывает. Кто-нибудь из купе выходил?

– Неа… – Спекулянтка встрепенулась. – Ваша правда, товарищ! Их всех обыскать надо! Пускай ваш азият всех общупает!

– Товарищ? – Господин посмотрел на Масу, будто ожидая и от него какой-нибудь фантазийной выходки. Маса тоже глядел на господина во все глаза. И вдруг с силой ущипнул себя за толстую щеку: испугался, что, может, это он уснул и пробуждение Фандорина ему примерещилось?

Эраст Петрович сам себе кивнул, словно соглашаясь подчиняться правилам причудливого сновидения.

– Обыскивать мы никого не будем. У нас нет на это полномочий от судебной инстанции. К тому же среди присутствующих барышня. Но против дистанционного досмотра никто, надеюсь, возражать не будет?

– Против чего? – подозрительно спросил матрос.

Яша сказал:

– Шмонать себя не дам ни по-какому. Без мандата – хрен.

Маса встал, внимательно посмотрел на того и на другого. Возражений больше не было.

– Все согласны, господин.

– Прекрасно. Надеюсь, мой ферроаттрактор при тебе?

– Конечно. Он всегда со мной, – ответил Маса без колебаний, но сильно забеспокоился. Он понятия не имел, что такое ферро…трактор, но подрывать надежду умственно зыбкого человека было никак нельзя.

– Что это – ферроаттрактор? – спросил гимназист.

– Очень сильный магнит. Он бывает нужен в расследованиях, когда на месте преступления требуется найти какие-то мелкие металлические предметы – например, пистолетную гильзу. Сейчас мой ассистент проведет ферроаттрактором по одежде всех присутствующих, не касаясь тела. Если кто-то спрятал на себе 400 грамм железных иголок, они зазвенят. Маса, покажи, как это работает. Начни с меня, чтобы никому не было обидно.

Взгляд господина, устремленный на японца, был несколько мутен, но тверд. Маса немного подумал и торжественно извлек из-за пазухи брусок размером с два спичечных коробка, бережно завернутый в тряпицу.

Поднял, показал всем. Стал водить рукой вокруг Фандорина. Вдруг рука словно сама собой дернулась и прилипла к нагрудному карману куртки, видневшейся через раздвинутое покрывало. Японец вынул оттуда металлическую расческу, которой ежедневно восстанавливал фандоринский пробор.

– Теперь ты.

У Масы брусок сначала присосался к груди – японец вытащил и показал всем, но прежде всего священнику, нательный крестик, объяснив:

– Я в крещении раб божий Масаил.

Бритва М.Сибаты (на правах рекламы)

Потом чуткий прибор потянулся вниз, к сапогу. Под голенищем оказалась бритва. Ею Маса по утрам брил господина, а один раз, недавно, на ночной улице, зарезал глупого налетчика.

– Наука, – уважительно молвил батюшка. – Ну-ка, а меня испытайте.

– Ой, что это? – внезапно воскликнул гимназист. – Вот, смотрите.

Он присел на корточки, утонув в тени – свет лампы так далеко вниз не доставал.

– Что это вы башмаком прикрываете? Отодвиньте ногу, – сказал гимназист девке и выпрямился. В руке у него был мешочек с иголками.

– Мой! Мой! – завопила тетка, вскакивая. – Целы, целы родименькие! Уууу!

Примечательно, что рыдать она не перестала, просто плач из горестного стал радостным. Сразу же, еще не отрадовавшись, она влепила соседке затрещину.

– Паскуда! Воровка! Зенки бесстыжие! Рядом сидела, прикидывалась!

– Я не брала! Ей же боженьки! Не брала я, тетечка!

И тоже заплакала.

– Стыдно, молодой человек, – морщась от шума, обратился Фандорин к гимназисту. – У вас повадки профессионального вора. Мало того, что украли, так еще сваливаете на невинную барышню. Если б это был не сон, я бы сдал вас на ближайшей остановке станционному городовому.

– Го…городовому? – пролепетал юнец. – Станционному? Господи, ничего бы не пожалел, только бы вернулись городовые. Господи, учиться в гимназии, не трястись в этих жутких поездах, не лазить по карманам…

И тоже заплакал.

Как же я сам не сообразил, укорил себя Маса. Это профессиональный доробо, промышляет по поездам. Говорил, что едет первый раз, а сам знал, где и как на дороге грабят. Говорил, голодает, а у самого белый хлеб с котлетой.

Но всё это было совершенно неважно.

– Какое счастье! – всхлипнул Маса, утирая слезы и пряча шмат сала обратно в карман. – Господин, вы не идиот!

Теперь рыдала половина купе – и счастливая тетка, и «невинная барышня», и вор, и Маса. Прочувствованно сопел и попик, порываясь что-то сказать, но на него никто не смотрел.

– Благодарю за лестное мнение, – пробормотал Эраст Петрович. – Иголки нашлись, но ти

Страница 9

е не стало. Мне надоел этот сон. Пусть следующий будет лучше…И закрыл глаза, и обмяк, и сонно задышал – но не так, как прежде, еле слышно, а глубоко и размеренно.

– Вот вы сомневались, – наконец пробился через шум батюшка, – а я вам говорил: во времена многих ужасов много и чудес. Только надо знать, кому и о чем молиться. Об облегчении душевноскорбных – только Заступнице. Будете еще маловерствовать, сын мой?

Черная правда

Ку арэба раку ари

Господин проспал ужасно долго – трое с половиной суток, и Масе они дались мучительней предыдущих трех с половиной лет. Потому что самый страшный из слоев дзигоку не огненный и не ледяной, а тот, куда после смерти попадают предатели: каждый день там начинается с надежды и заканчивается ее крахом. Маса никого никогда не предавал, но хлебнул этой муки полной мерой. То у спящего начинали подрагивать веки – и не открывались, то вдруг шевелились бледные губы – и ничего не произносили, то по белому лицу пробегала легкая судорога – и исчезала, как в мертвый штиль обманная рябь по воде.

Обморок стал похож на глубокий сон, и все же это был обморок. Когда спящий проснется и проснется ли вообще, не знал даже Кири-сэнсэй. «Не провоцируйте пробуждение, просто будьте рядом и ждите, – сказал он. И со вздохом добавил: – К сожалению, я дожидаться с вами не могу. Завтра я уезжаю. Нет больше сил оставаться в этой психлечебнице, которую захватили пациенты буйного отделения». И покинул больную страну Россию, подобно китайцу Чангу.

Доставив господина домой, в Москву, японец настроился ждать столько времени, сколько понадобится. В момент, когда спящий проснется, он не должен оказаться один.

Чтобы не отлучаться ни на минуту, Маса приготовил рисовые колобки, бутылку разбавленной водки и даже ночной горшок, но ни есть, ни пить, ни тем более справлять нужду не мог – так волновался.

Не ел, не пил, не спал, и что же? На третью ночь дух не совладал с бесстыжей плотью-карада, и та подвела, незаметно утащила в тяжелый, беспросветный сон.

Проснулся Маса от тычка в колено. Захлопал глазами, зажмурился. Комната была залита весенним солнцем.

Хриплый голос сказал:

– Эй, ты не заболел? Ужасно выглядишь. Будто постарел на несколько лет.

Господин щурился, моргал, тер ресницы вялой рукой.

– Ах, прости! – сказал он. – Ты же ранен!..Но раз ты можешь сидеть, значит, тебе лучше?

– Мне лучше. Мне намного лучше, – прошептал Маса, крепко прижимая ладонь к груди, чтобы сердце не выпрыгнуло наружу.

Он не кричал, а шептал, потому что Кири-сэнсэй запретил травмировать психику проснувшегося бурным проявлением чувств и велел вести себя так, будто это самое обычное пробуждение. «Излучайте побольше оптимизма, не сообщайте больному ничего печального, – наставлял профессор. – Иначе защитная реакция мозга может погрузить его в новую блокаду».

– А я, кажется, расхворался. Тело будто не свое. Еле руками шевелю. И со зрением что-то… – Эраст Петрович попробовал приподняться на подушке – не получилось. – Мне снились ужасно странные сны. Последний просто идиотский. Будто мы с тобой едем в купе, где людей, как сельдей в бочке, а там… Неважно, чушь.

Фандорин всё щурился.

– Мы дома? Не в Баку? Как это возможно? Погоди… – Нахмурился. Медленно, очень медленно ощупал затылок. – В черном, черном городе… В меня же стреляли. Удар. Я помню… Так я не спал, я был без сознания? И долго я провалялся? Что за это время произошло?

Лишь теперь Маса поверил, что господин действительно вернулся.

– Вы провалялись три года, восемь месяцев и двадцать восемь дней. Что за это время произошло? – плавно перешел японец ко второму вопросу, помня про ослабленную психику. – Все государства воюют, как княжества в эпоху Сэнгоку-дзидай. Люди убивают друг друга миллионами. Российской империи больше не существует, она развалилась. Но солнце по-прежнему восходит, после зимы наступила весна, и женщины всё так же красивы, – закончил он бодро, на оптимистической ноте.

– Все-таки сплю, – пробормотал Эраст Петрович. – И сон опять идиотский.

Он закрыл глаза, но Маса спать ему больше не дал – ущипнул за ухо.

– Сейчас очень многим кажется, что они видят идиотский сон. Но это не идиотский сон, это идиотская гэндзицу – реальность. Приготовьтесь долго слушать, господин. Теперь я всё изложу подробно. Только помните слова Мудрого: «Что бы ни стряслось в суетном мире, благородный муж не теряет хладнокровия».

Потом он говорил без остановки час или больше, и сохранить хладнокровие у господина не получилось. В прежние времена, когда Маса что-то рассказывал, Эраст Петрович по ходу повествования задавал уточняющие вопросы. Сейчас же он лишь повторял:

– Что?

– Что-о?!

– Что-о-о?!!

И каждое следующее «что» было длиннее и тонкоголосее предыдущего, так что вскоре Фандорин дошел до фальцета, умолк и слушал уже безмолвно, лишь иногда встряхивал головой.

Сколько Маса ни старался подбавить оптимизма, рассказ получился грустнее «Сказания о доме Тайра». Дойдя до событий самых последних

Страница 10

ней (как новое красное правительство капитулировало перед немцами и сбежало из Петрограда в Москву), японец виновато развел руками:– …В том, что вы с 1914 года лежали бревном, а мир за это время развалился, наверное, есть и какие-то положительные стороны, ибо природа сущего двуедина, но, прошу прощения, я не вижу в этой черноте Инь даже слабого просвета Ян.

Фандорин молчал минуту или даже две. Потом вздохнул.

– Ну отчего же? Польза все-таки есть. Ты наконец выучился хорошо объясняться по-русски. Это раз. А я благодаря ранению, кажется, избавился от заикания. Это два. Ку арэба раку ари.

– Вы правы, господин! Нет худа без добра, – со слезами воскликнул Маса, все-таки не совладав с бурными чувствами. – А самое главное, что мы вместе и что вы снова стали собой! Это перевешивает всё остальное!

Ки играет в прятки

К сожалению, японец ошибался. Очнувшись, Эраст Петрович не стал собой. От былого Фандорина мало что осталось. Тело слишком долго существовало в отрыве от духа, все связи между ними разрушились. Оно не желало повиноваться воле.

В первые дни Фандорин очень плохо видел, будто его поразила сильная близорукость. С этой напастью он справился при помощи терпеливых упражнений. Помогла шкатулка, доставшаяся еще от отца, хранителя и собирателя фамильных реликвий, многие из которых непонятно что означали – Эраст Петрович никогда не интересовался историей своего рода. В коробке хранился рыжий локон, завернутый в пожелтевшую бумажку (на ней надпись «Laura 1500»). Что за Лаура, непонятно, но Фандорин обрадовался, когда смог разобрать буквы и цифры. Было там и несколько кипсейков из прошлого самого Эраста Петровича. Он с грустью разглядывал медальон с портретом первой жены, которую почти не помнил, потому что их брак продлился всего несколько часов, да и было это в другом веке, в другом мире, с другим Фандориным. Но зрение постепенно обострилось, милое юное личико ожило, ответило взглядом на взгляд. Зазвучал тихий голос, он спросил: «Счастливо ли ты прожил жизнь, милый? Вспоминаешь ли хоть иногда твою Лизу?»

Он-то, голос, больше всего и помог. Эраст Петрович смотрел суженными глазами в пространство, и из густеющего воздуха проступали картины прошлого, медленно обретая резкость. Вместе со зрением памяти усиливалось и обычное зрение. На второй день выздоравливающий уже видел гравюры на стенах, на третий смог читать.

С мышцами было хуже. Тело будто застыло на леднике и никак не желало оттаивать. Каждое движение давалось с замедлением, только после повторной команды мозга – и очень неохотно. «Возьми чашку», – приказывал мозг руке, а та будто колебалась – выполнять команду или нет. Потом все же брала, но норовила расплескать воду.

В горизонтальном направлении и вниз руки двигались еще сносно, но поднести чашку ко рту было задачей не из простых. Раньше Фандорин с меньшим усилием поднимал четырехпудовую гирю.

С ногами была совсем беда. Им приходилось давать приказ раза по три. В первый раз Эраст Петрович самостоятельно пересек гостиную (двадцать шагов) за две с лишним минуты. Потом этот нехитрый маршрут он проделал множество раз и добился некоторого убыстрения, но всякий раз, достигнув противоположной стены, садился и отдыхал.

Рассуждая теоретически, за годы абсолютной бездвижности в организме должна была накопиться чертова уйма жизненной энергии Ки, которую Фандорин раньше умел распределять поровну между частями тела или концентрировать где угодно: в кулаке для удара, в ногах для бега или прыжка, в чреслах для любви и так далее.

В первое же утро Эраст Петрович с трудом уселся в позу дзадзэн, закрыл глаза, привел дух в состояние Великого Покоя и устроил тотальный допрос поочередно всем отсекам организма: не там ли прячется Ки?

Тут явился Маса с клизмой, поклонился и объявил:

– Девять часов, господин. Время делать дайбэн.

И Великий Покой сразу улетучился, вытесненный Великой Яростью. Даже хорошо, что энергия Ки не отыскалась, иначе верный вассал получил бы увечья средней тяжести.

Энергия Ки

Но пропавшая жизненная сила не нашлась ни на второй, ни на третий, ни на десятый день. Наверное, она забралась в такие глубины естества, что оттуда ее было уже никогда не вытащить.

Тем не менее Эраст Петрович днями напролет делал упражнения, а Маса сочувственно наблюдал, рассказывая о событиях во внешнем мире.

События были совершенно невероятные.

Войска кайзера заняли почти всю Европу от Пскова до подступов к Парижу, причем стреляли по последнему из гигантской жюль-верновской пушки, плевавшейся стокилограммовыми снарядами на сто с лишним километров. «Помните церковь Сен-Жерве в квартале Марэ? – говорил Маса. – Мы еще с вами в девяносто девятом арестовали там „Маньяка с улицы Белых плащей“. Немецкая дайхо расшибла ее прямым попаданием, поубивала всех молящихся». Вообразить такое было трудно, но не труднее, чем высадку в Мурманске английских солдат, которые собирались воевать на русской территории с германцами и финнами. Почему-то Фандорина больше всего удив

Страница 11

ло, что финны, мирные молочники-огородники, теперь тоже воюют.– А в проклятом городе Баку опять резня, – сообщал японец. – Раньше тюрки резали армян, теперь армяне режут тюрков. Надеюсь, зарежут и того тюрка, до которого мне теперь не добраться. А на Кубани белые добровольцы воюют с красными добровольцами. А Украина теперь отдельная страна, и там тоже все воюют.

Бывали и местные, московские новости, не менее удивительные.

В соседних домах «уплотняют» всех «бывших», говорил он, но дворничиха Луша-сан, очень красивая и добрая женщина, теперь «председатель домкома» и в память о былой любви Масу в обиду не дает.

Продукты давно уже «дают по карточкам». Раньше давали больше, теперь совсем мало, только немножко черного хлеба. Но из-за еды беспокоиться нечего, потому что Маса нашел отличного покупателя для своей коллекции эротических картинок сюнга и статуэток нэцкэ. Очень важный человек, Райкомпродснаб-сан, платит золотыми десятками, а на них можно купить всё на «черном рынке».

По Мясницкой улице прошел «красный ход» – это как крестный ход, но с красными знаменами и вместо молитв все поют революционные песни.

В Зоологическом саду был митинг «Свобода животным!». На волю из клеток выпустили всех «угнетенных зверей» – таких, кто никого не ест. По улицам бегали олени, яки, ламы, а у одной беременной оку-сан произошли преждевременные роды прямо на тротуаре, потому что ей встретился на улице Пресня южноамериканский армадилл.

Эрасту Петровичу не терпелось увидеть все эти чудеса собственными глазами.

10 апреля он наконец выполнил долго не дававшуюся задачу – преодолеть гостиную за полминуты и, довольно утерев пот, объявил: «Всё, завтра выхожу в город».

Маса был к этому готов. Он соорудил средство передвижения: кресло на каучуковых колесиках.

– Ису-самоход к вашим услугам, господин, но для начала я просто покатаю вас по переулку.

– Нет, – твердо сказал Фандорин. – Это совсем иной мир и совсем иной я. Нам нужно привыкать друг к другу. Первые шаги я сделаю без няньки. Завтра до полудня буду делать упражнения и тренироваться. Потом отправлюсь на экскурсию. Один.

Японец тяжело вздохнул, но спорить не стал. Он знал, что так будет.

– Чтобы ису поехал, надо двигать вот этим рычагом взад-вперед. Взад-вперед вы ведь можете? Захотите остановиться – жмите ногой вот на эту подставку. Только не резко, иначе можете опрокинуться…

– Не бойся. Пока не научусь, не поеду.

– Я боюсь не этого, господин. – Маса угрюмо потер полуседой ежик волос. – Москва стала опасным городом. Вы его не узнаете. Вы будете чувствовать себя, будто Урасима Таро. А это плохое чувство. Да и сказка плохо кончается.

Рыбак Урасима из сказки провел несколько дней на дне океана, в гостях у морского царя, а когда вернулся домой, оказалось, что на земле прошло несколько веков, и он не узнал родной деревни.

– Урасиме не следовало совать нос в запретную шкатулку, – беспечно ответил Фандорин, улыбаясь при мысли о том, что завтра мир расширится за пределы опостылевшей квартиры. – Я ни во что соваться не буду. Просто немножко покатаюсь.

Удивительное путешествие

Назавтра, 11 апреля, в третьем часу пополудни, укутанный в теплое пальто со смушковым воротником, но с непокрытой головой, которую следовало держать в холоде, Эраст Петрович выкатился за ворота. Маса проводил его церемонным поклоном, прочитал оберегательную сутру и трижды перекрестил.

Качая рычаг, Фандорин медленно поехал по своему Малому Успенскому (он же Сверчков) переулку до Большого Успенского, с любопытством глядя вокруг.

Он чувствовал себя не Урасимой Таро, а скорее героем уэллсовского романа «Когда спящий проснется». Мистер Грэхем очнулся после летаргии в 2100 году и не узнал старой доброй Англии, потому что в ней не осталось ничего старого, ничего доброго и очень мало английского.

Чинный, барский квартал, прежде такой опрятный, выметенный, ухоженный, выглядел как морской берег после цунами, когда волна уже отхлынула, но усеяла сушу грязью, мусором, обломками и трупами мелких животных. Прямо на тротуаре две крысы спокойно, по-хозяйски обгладывали мертвую кошку. Отличная аллегория того, что случилось с Россией, подумал Эраст Петрович: кто был ничем, тот стал всем.

Вдоль Чистопрудного бульвара дребезжал чудо-трамвай, похожий на блюдо с виноградом – так густо свисали с площадки, ступенек и даже буферов пассажиры.

Вразвалку протопал взвод солдат, винтовки у всех почему-то прикладами кверху, а говорили они между собой не по-русски. Кажется, латыши? Странно.

С бульвара Фандорин свернул на Покровку, поперек которой висели красные транспаранты с белыми размашистыми буквами. Напротив Успенской церкви, прекрасного образца нарышкинского барокко, покачивалось на ветру полотнище с предостережением: «Осторожно, товарищ! Попы тебя обманывают!»

Начало свобжентруда

Следующий лозунг Эраст Петрович расшифровать не смог, хоть долго его изучал: «I съезду Свобжентруда ревпривет от мужпролетариата!»

Ледяной ветер трепал седые волос

Страница 12

путешественника во времени, на них падали мелкие снежинки, серебрились, но не таяли. Температура была не выше нуля. С трудом подняв руку, Фандорин плотнее затянул белое кашне.Из-за того что кресло остановилось и перестало поскрипывать, сделались слышны обрывки разговоров проходивших мимо людей.

Дама в парижском пальто и грубом деревенском платке сказала спутнику:

– Душенька, умоляю, сколько раз повторять: не говори на улице «господин хороший». Ты нас погубишь! Только «гражданин хороший».

Просеменили две старушки, одна другой азартно кричала:

– Айда в Синдикат ломовиков! Ордера на галоши дают!

Некто, по внешности явный уголовник, жаловался приятелю:

– Мне, старому каторжанину, семь квадратов жилплощади?! Контра он, и больше ничего!

Нужен переводчик, подумал Эраст Петрович. Качнул рычаг, заскрипел по щербатому тротуару дальше.

Знакомый ресторан Петрова поменял старое название на новое: «Кто работает, тот ест». На двери загадочное объявление: «Обслуживаются только члены по предъявлении». Внизу от руки приписано: «В заклад за ложки и миски драных шапок не берем». Должно быть, эти самые члены воруют ложки с мисками, поэтому при входе у них требуют головные уборы, сдедуктировал Фандорин. Однако надпись на магазине мужского платья «Париж и Вена» расшифровке не поддалась: «Весь товар меновой. Деньги не предлагать!» Как это: в магазине – и не предлагать денег?

Во время долгого беспамятства Эрасту Петровичу являлось множество причудливых видений, иногда очень выпуклых и ярких. Внезапно возникло подозрение, что всё это тоже галлюцинация: немосковская Москва, трамвай с виноградинами-людьми, абсурдные вывески.

Черт его знает, всё может быть. Но еще великий Мондзаэмон писал: «Жизнь – только грустный сон, увиденный во сне». А кроме того, благородный муж даже во сне не изменяет своим правилам – что если сон окажется реальностью?

Вдруг прохожие стали быстро переходить на противоположную сторону улицы. Какой-то дядька оглянулся на калеку в кресле.

– Папаша, давай откачу. Чека идет!

Навстречу шли трое в красных повязках: один с большой деревянной кобурой, двое с винтовками через плечо. Чека? А, да. Маса рассказывал. «ЧК» – это какая-то аббревиатура. Недавно учрежденная красногвардейская Охранка. Проводят обыски, аресты, реквизиции. Маса говорил, что красногвардейская полиция еще ничего, по крайней мере приходит с ордером. А есть еще какие-то «черногвардейцы», так те грабят безо всяких ордеров и, бывает, прямо на улице, среди бела дня.

– Нет-нет, благодарю, – сухо поблагодарил доброго самарянина Эраст Петрович, фраппированный «папашей». К тому же любопытно было поглядеть на представителей новой власти. Она называлась «советской» – в каком смысле, Маса не объяснил.

– Ага! Инвалид должон знать, – сказал, подходя, человек с «маузером». – На таком стульчаке далёко от дому не отъедешь. Отец, подскажи-ка, который тут дом бывший Аксельрода? У нас, вишь, постановление. – Помахал бумагой.

Сговорились они, что ли, вконец разозлился Фандорин.

– У меня, почтеннейший, детей нет.

Хотел отъехать, но красный жандарм схватился за спинку кресла.

– Ты с кем разговариваешь? А ну предъяви документ!

– Ладно тебе, Корытов. Связался с безногим, – сказал другой. – Ну его. Пойдем вон у бабки спросим.

«Маузер» обругал Эраста Петровича по матери, но руку убрал. Чекаисты, или как их там, пошли со своим постановлением дальше, а Фандорин глядел им вслед, качая головой. У него не хватало воображения представить сотрудника Охранного отделения или Жандармского корпуса матерящимися в публичном месте.

Если красногвардейцы «еще ничего», то каковы же «черногвардейцы»?

Герои Плевны

Ответа на этот вопрос долго ждать не пришлось. Пять минут спустя, доехав на своем транспортном средстве до Маросейки, исследователь революционной Москвы увидел впереди кучку людей и услышал весьма неприятный звук, никогда не оставлявший Фандорина равнодушным: захлебывающийся женский плач. Проследовать мимо, не разобравшись в причинах столь интенсивной демонстрации горя, было немыслимо.

Эраст Петрович притормозил, но из сидячего положения ему было видно только спины.

– Мишенька, отдайте моего Мишеньку! – надрывалась какая-то женщина, вернее, пожилая дама, поскольку голос был надтреснутый, а выговор бонтонный: «аддайцэ».

На случай высадки Маса снабдил инвалида тростью. Опершись на нее, Фандорин поднялся, протиснулся вперед.

На земле, обхватив голову, сидел старик в сизой шинели с алыми отворотами и брюках с генеральскими лампасами, но при этом не в сапогах и даже не в штиблетах, а в заплатанных войлочных опорках. Он зажимал рукой голову, меж пальцев обильно струилась кровь. Рядом переступала с ноги на ногу старушка в некогда приличном, но сильно обветшавшем пальто. Она была маленькая, сухонькая, в седых букольках, и всё повторяла, беспомощно озираясь: «Отдайте, отдайте Мишеньку! Отдайте! Ну пожалуйста! Где мой Мишенька?» Дама была явно не в себе. Похожа на девочку, у которой отобрали куклу, тол

Страница 13

ко на очень старую девочку, подумал Фандорин морщась. Зрелище было тягостное.Он прислушался к разговорам окружающих, пытаясь понять, что случилось.

В толпе говорили:

– Дедок сам виноват. Во-первых, нечего форсить генеральскими лампасами, не старый режим. Во-вторых, коли реквизиция – стой смирно. Могли за сопротивление и на месте шлепнуть. У «черных» это запросто.

– Мишу этого забрали, что ли? Чем генерала-то жахнули? – допытывались те, кто подошел позже. Им отвечали, картина постепенно прояснилась.

Пожилую пару остановил какой-то черногвардеец-анархист. Увидел у женщины медальон – золотой, с алмазами – и отнял. Генерал пробовал отобрать обратно – получил рукояткой пистолета по голове.

Тем временем ушибленный поднялся с земли, обнял плачущую даму, но она его отталкивала, всё крича про Мишеньку. Старик был высокий, породистый, с седой бородкой, которая когда-то, видимо, гордо именовалась «эспаньолкой», а теперь деклассировала в козлиную или даже в «мочалку».

– Господа, ради бога! – сказал бывший генерал. – Догоните его, упросите! Это единственное, что у Поли оставалось. Я бы сам, но голова кружится, ноги не идут.

– Алмазный медальон? Отдадут они, жди. Скажи спасибо, что не грохнули, – отвечали ему.

– Не в медальоне дело! Пусть оставит себе! Там фотография нашего покойного сына и его детский локон.

– Вишь, сынишка у них помер, – пожалела старика какая-то сердобольная баба. – Мужчина, догнали бы вы лиходея этого? На что ему карточка?

– Ага, вот ты и догоняй. Мне жить не надоело, – отмахнулся тот, к кому она обращалась.

Все уже расходились, удовлетворив свое любопытство. Событие само по себе, видимо, было будничное.

Скоро около злосчастной пары остался один Эраст Петрович.

– Посадите даму, – сказал он. – Она в полуобморочном состоянии.

– Да-да, благодарю.

Генерал бережно подвел жену к креслу, посадил, и та вдруг ослабела, обмякла. Немножко повсхлипывала, пошевелила губами, затихла. Сомлела или уснула.

– Что же вы так неосторожно? – спросил Фандорин. – В генеральской шинели, с лампасами. И золотой медальон на виду.

– Шинель и лампасы от нищеты. Больше нечего надеть. – Старик всё вытирал кровь платком, но она не останавливалась. – Весь остальной гардероб продали или выменяли на продукты, а это никто не берет. Что до медальона… Понимаете, Миша был наш единственный сын, очень поздний, мы уже не надеялись. У Аполлинарии Львовны в нем вся жизнь заключалась. Мишу убили под Танненбергом.

– Где?

– В Восточной Пруссии, где вся гвардия полегла, помните? Миша только-только вышел в полк, и в первом же бою… С тех пор Поля стала немножко… больше чем немножко нездорова. – Генерал деликатно коснулся пальцем виска. – Вставила в медальон последнюю Мишину фотографию, положила его детский локон. Днем сидит, смотрит на снимок, улыбается, перебирает волосы – и тихая. Ночью не расстается, зажимает в кулаке. И давеча на улице тоже стала рассматривать. Я после обеда всегда вывожу ее подышать воздухом. А тут этот, черный. Увидел и вцепился…

Старик спохватился:

– Прошу извинить, я не назвался. Александр Ксенофонтович Чернышев. Бывший профессор Николаевской инженерной академии. Вышел в отставку еще до войны, по возрасту.

Представился и Фандорин. Раскланялись.

– Позвольте взглянуть на вашу рану, граф, – сказал Эраст Петрович. – Вы ведь из графов Чернышевых?

– Имею такое несчастье. – Александр Ксенофонтович грустно усмехнулся, отнимая от раны платок. – Потому и лишен хлебных карточек. Райсовет постановил титулованной аристократии не выдавать. Бывшим генералам, впрочем, тоже не полагается, так что я, как это теперь называется, «двойной лишенец». Вроде незаконнорожденного еврея, если по-старорежимному.

Фандорин осмотрел место ушиба.

– Удар сильный, но слава богу по касательной. Тут сосуды близко, потому такое кровотечение. Рассечена кожа и, конечно, сотрясение, но обойдется без швов. Только продезинфицировать и наложить повязку. Считайте, повезло.

Генерал сухо рассмеялся:

– Повезло? Знаете, в тринадцатом, когда я вышел на пенсию, мы с Полей решили отметить это событие кругосветным путешествием. В Сан-Франциско опоздали на шанхайский пароход, а он ночью на рейде наткнулся на грузовое судно и затонул со всеми пассажирами. Мы были прямо-таки поражены нашим везением. А потом я не раз думал: эх, какое было бы счастье, если б мы тогда утонули в своей чудесной каюте первого класса и ничего бы последующего не увидели…

Сестры милосердия в более милосердные времена – под Плевной

– Послушайте, я специалист по везению. Повезло – это когда тебе достался лучший из наличествующих вариантов. Из наличествующих, понимаете? – строго ответил Фандорин, мысленно прибавив: например, когда в упор стреляют в затылок и ты после этого всего лишь остаешься калекой. – Если бы «черный гвардеец», или как его, проломил вам голову, ваша супруга осталась бы на свете одна. И что с ней было бы?

– Она теперь все равно умрет. – Чернышев поежился, глядя на спящую. – Без Миш

Страница 14

ной фотокарточки Поля не может. Не будет есть, пить. Выплачет все слезы и умрет. Но вы правы. Я должен быть с нею. Знаете, мы сорок пять лет вместе, и никогда не расставались. Она даже на Турецкую войну за мной поехала. Была под Плевной в лазарете, сестрой милосердия.– Под Плевной?

Фандорин попытался представить, как выглядели Чернышевы сорок лет назад, у стен турецкой твердыни. Он – молодой инженер, она – хрупкая, но, должно быть, решительная молоденькая дама.

– Вы тоже там были? – Александр Ксенофонтович посмотрел на него точно таким же взглядом – взглядом товарища по давно ушедшему времени. – Господи, зачем мы до всего этого дожили?

– Вы ведь Господа спрашиваете? – пожал плечами Фандорин. – Пусть Он и отвечает… Давайте отвезем графиню домой. Вы, я полагаю, недалеко живете?

– Совсем близко, в Петроверигском переулке. Но вы сами еле ходите. Вам, должно быть, трудно стоять? Что у вас со здоровьем?

– Последствия ранения. Ничего. Если за что-нибудь держаться, могу идти.

Они вдвоем взялись за спинку кресла – Чернышев тоже стоял на ногах нетвердо. Покатили.

– Правы вы и в том, что Аполлинарии Львовне в некотором роде повезло с безумием, – тихо сказал генерал. – В своем ступоре она безмятежна и, в сущности, даже счастлива. Во всяком случае, была. Но теперь начнется ад…

Поймав сочувственный взгляд прохожего, Фандорин вдруг словно увидел их троицу со стороны: два немощных старика медленно везут куда-то полумертвую старушку. Так оно и есть.

А старушка вдруг ожила. И сразу беспокойно зашарила по груди рукой.

– Мишенька, где Мишенька?

– Дома. Мы забыли его дома, – быстро ответил Чернышев и шепнул: – Я не вынесу, если она снова начнет кричать на всю улицу.

– Домой, домой! – потребовала графиня.

Генерал содрогнулся, пробормотал:

– Господи, что будет…

Только теперь Эраст Петрович сказал то, что следовало сказать с самого начала:

– Я верну вам фотографию и локон. – Поправился: – Попытаюсь вернуть.

– Да как же? Вы в каталке. И где теперь искать этого негодяя?

– Каковы его приметы?

Александр Ксенофонтович растерянно стал перечислять:

– Высокий. В черном плаще с пелериной. Широкополая шляпа, тоже черная – знаете, «Гарибальди». Черная борода. Одно слово – анархист.

– Найду. С такой внешностью – найду.

У генерала увлажнились глаза.

– Я знаю, вы говорите это из жалости. Чтобы утешить. Но все равно спасибо. А если… если каким-то чудом получится… – Во взгляде вдруг блеснула надежда. – Не провожайте нас дальше. Я доведу Полю до дома. А вы поспешите! Наш адрес – Петроверигский переулок, бывший дом графа Чернышева. Домком выделил нам дворницкую. Вставай, Поленька, освободи кресло для господина Фандорина.

Эраст Петрович спорить не стал. Нужно было торопиться, пока черный Гарибальди не растворился в миллионном городе.

– Да как же вы его теперь найдете? Прошло не меньше двадцати минут! Бросьте, это невозможно! – крикнул генерал вслед катящемуся прочь креслу.

Ответа не последовало.

На самом деле выйти на след «Гарибальди» было очень возможно и даже совсем нетрудно. Субъект приметный, да еще и опасный. На такого не просто обращают внимание, а провожают взглядами.

Идти по следу было делом привычным и небесприятным.

Эраст Петрович доехал до Лубянского проезда – свидетели говорили, что грабитель направился в ту сторону.

На перекрестке, между Политехническим музеем и памятником героям Плевны, очень кстати дежурил постовой с винтовкой и красной повязкой – советский городовой. Низшие полицейские чины, как бы они ни назывались и какой бы власти ни служили, устроены одинаково: грозны с теми, кто перед ними заискивает, и искательны с тем, кто разговаривает грозно.

Памятник героям Плевны

Поэтому на мостовую Фандорин не выехал, а повелительно крикнул:

– Эй, гражданин, поди-ка сюда.

И нетерпеливо поманил пальцем.

Городовой подошел, но глядел недовольно. Инвалид в белом шарфе был не похож на начальство.

– Да шевелись ты! – поторопил его Эраст Петрович. – Как у тебя с наблюдательностью?

– Чего? – опасливо спросил парень. Он был в кепке и черном полупальто, похож на мастерового. – Вы кто, товарищ?

– Я – Фандорин, – со значением сказал Эраст Петрович. – Ты получил приказ проявлять ревбдительность?

Тот сразу подтянулся.

– Получил. А чего такое?

– Проходил тут минут двадцать назад бородатый анархист в черном балахоне и черной шляпе?

– Был такой, – быстро ответил городовой. – Наглый, собака. Поглядел на меня – плюнул. Когда только этой черной сволочи укорот дадут, товарищ Фандорин?

– Скоро. Куда он проследовал, видел?

– А как же. Вниз, – показал постовой в сторону Варварской площади.

– Молодец. Ревблагодарность тебе.

– Служу трудовому народу! – И уже в спину спросил: –…Товарищ Фандорин, а вы кто?

– Герой Плевны, – ответил Эраст Петрович, покосившись на памятник.

Вниз – это хорошо, даже отлично. Там до самой площади поворотов не было, только в Малый Спасоглинищевский переулок, да и тот ока

Страница 15

ался перекрыт баррикадой, должно быть, не разобранной еще с ноябрьских боев (Маса рассказывал, что в Москве офицеры и юнкера долго дрались с большевиками).На углу, против Всехсвятской церкви, сыскался другой перспективный наводчик – мальчишка, продававший газеты. Названия у периодических изданий были совершенно небывалые.

– «Дезертирская правда»! – орал продавец. – Газета «Анархия»! Журнал «Бузотер»!

С этим вышло совсем просто. Фандорин помахал в воздухе десятирублевой кредиткой с лысыми, без короны, орлами (Маса выдал целую пачку), и мальчишка немедленно подбежал.

– Глаза есть? – спросил Эраст Петрович. – Проходил тут бородатый ферт в черной шляпе и черном хламидоне, с кобурой на боку?

– Ага. Сказать, куда пошел? – И цап бумажку тощей лапкой. – В «Красной розе» он. Воон там.

Показал на двухэтажный дом на углу Солянки. Раньше там был цветочный магазин, да и теперь виднелась вывеска с большой красной розой.

– Что там?

– Известно что. Заплатишь – нальют ханжи или спирту. У них там всё есть, даже лахудры в подвале. Только надо тайное слово знать. Подкинь еще десятку – скажу слово.

Революция революцией, а жизнь идет своим чередом, в том числе жизнь подпольная, барыжная, подумал Фандорин. Где и быть вертепу, если не по соседству с Хитровкой?

Что ж, слежка получилась недолгой.

– Дашь десятку-то? – не отставал парнишка.

– Не дам.

Эраст Петрович отъехал.

– Ага, на кой тебе, дохлому, лахудры? – крикнул сзади неделикатный отрок и был прав, но грустить по сему поводу времени не было. Как раз в эту секунду из обители порока на тротуар шагнула длинная черная фигура. Человек в широкополой шляпе, плаще с пелериной (и да, кажется, с бородой) повернул за угол на Солянку и исчез.

Эраст Петрович изо всех сил налег на рычаг, разгоняясь до максимальной скорости. Это было очень хорошо, что «Гарибальди» пробыл в шалмане всего несколько минут. Значит, не успел пропить добычу. Но пришла и другая мысль, в прежние времена не возникшая бы. Догонишь грабителя, и что дальше? Здоровенный лоб, с пистолетом. Раньше Фандорин справился бы с таким в два счета, будь тот хоть с тремя пистолетами, а что теперь? Если постоит и немного подождет, а еще лучше наклонится, можно, конечно, попробовать стукнуть кулаком, в горизонтальном направлении, потому что снизу вверх не получится… А, плевать, только бы догнать!

Охваченный азартом погони, Эраст Петрович вылетел на Солянку, с разгону чуть не сверзшись с тротуара, но кое-как притормозил, развернулся.

Черная фигура была метрах в ста, полы плаща развевались на ходу. Быстро шагает. Куда-то торопится.

Опять исчез. Свернул в сторону Воспитательного дома.

Беспокоясь, не скроется ли объект в каком-нибудь дворе или подъезде, Фандорин снова разогнался, но на этот раз поворот исполнил уже ловчее. По маневренности и скорости кресло, конечно, уступало мотоциклету с коляской, на котором Эраст Петрович так лихо гонял в городе Баку, но принцип в сущности был тот же: следи за заносом и используй массу тела.

Успел в самый раз – увидел, как «Гарибальди» вновь сворачивает, теперь налево, в аллею. Куда она ведет, попытался вспомнить Фандорин. Кажется, к воротам Банковского общества? Больше там вроде бы ничего нет. Во всяком случае раньше не было…

Так и есть. Засаженная красивыми кустами аллея вела к распахнутым воротам, за которыми виднелся двор и фронтон с колоннами. Когда-то здесь была барская усадьба послепожарной постройки, потом контора Ассоциации российских банков. А что нынче? И где «Гарибальди»?

Вон он – взбегает по широкой лестнице. Открылась и захлопнулась дверь.

Кажется, всё. Погоня закончена.

Всё не так просто

Фандорин понял это, когда прочитал надпись на черной полотняной ленте, украшавшей ограду: «Индивидуалистско-анархистская артель СВОБОДА».

– Очень интересно, – пробормотал Эраст Петрович. – Ну, поглядим…

Из ворот деловито вышла бабка совсем не индивидуалистского и тем более не анархистского вида – замотанная в мышастый платок, с бумажным кульком под мышкой, с пузатой бутылью в руке, очень чем-то довольная.

– Первый раз? – сказала она. – Не робей, божий человек. Ехай через двор, а после по стеночке давай, вон туда, за хлигелек. Сегодня крупу дают, постное масло. Анархия – она только на буржуев лютая, а бедным-убогим вроде нас с тобой помогает. Попросту, без карточек, не то что большевики. Многие анархию пугаются, не ходют, а зря. Люди они хорошие, ласковые, дай им бог здоровьичка.

Во дворе Фандорину бросились в глаза два пулеметных гнезда, сложенные из мешков с землей, а из кустов торчало дуло горной пушки. Ласковые? Ну-ну.

«По стеночке за хлигелек» он не поехал, подкатил прямо к парадному входу. Там сидел на ступеньке, покуривал часовой с черной лентой на папахе.

– Ишь ты, туруса на колесах, – сказал он, пялясь на необычное кресло. – Ты, дед, в артель?

– Да. Можно войти?

– У нас всё можно. Свобода.

Часовой зевнул во всю желтозубую пасть и отвернулся. Очень возможно, что он был никакой не часовой

Страница 16

а просто сел человек на ступеньку покурить. В пулеметных гнездах и около орудия вовсе никого не было.С чудесным самоходом надо было расставаться. Эраст Петрович подобрал с земли черную тряпку, соорудил из нее бант, привязал к спинке. Авось идейную каталку не сопрут.

Опираясь на палку, медленно поднялся по ступеням. Тяжелую дверь открыл без труда – это было то же движение, каким он двигал рычаг.

В просторном вестибюле с потолка свисали черные флаги с лозунгами.

«Вся власть безвластию!» – прочел Фандорин. И еще: «Собственность – это кража. П.-Ж.Прудон». «Государство должно быть разрушено. П.А.Кропоткин». «Личность – душа революции. Лев Черный» (кто такой – леший знает).

Были здесь и люди. Посередине овального помещения громко разговаривали трое: длинноволосый очкарик в студенческой шинели, матрос с пулеметной лентой вместо пояса и маленькая скрипучая девушка. «Скрипучей» Эраст Петрович ее мысленно назвал, потому что она всё время жестикулировала и каждое движение сопровождалось хрустом. Куртка на девушке была хромовая, штаны чертовой кожи, башмаки с крагами, на боку большущая кобура.

Матросы-анархисты

– …Если ты мне брат, тогда отстань со своим половым вопросом! – сердито говорила она хрипловатым голоском. Из угла пухлого рта торчала дымящаяся папироса.

– Это буржуазное ханжество! – так же горячо возразил очкастый. – Половое самовыражение – непременный атрибут свободного человека. И половой вопрос у настоящего анархиста может быть только один. Неважно, кто его задает, брат или сестра. Честно спросил – получил честный ответ. «Ты меня хочешь, сестра?» «Ты меня хочешь, брат?»

Фандорин медлил, не столько заинтересованный инцестуальной тематикой, сколько прикидывая, как действовать дальше. Приглядеться к обитателям особняка тоже было полезно. Да и спор приобретал все более любопытное направление.

– А я считаю, что пока не закончится революция, половому вопросу не время! – воскликнула девушка. – И для любви не время!

Вставил свое слово и матрос:

– Насчет любви, сестренка, не скажу, а против натуры не попрешь – перетыкнуться по-братски бывает очень охота.

Загоготал.

– Дурак ты, Чубатый! – крикнула скрипучая.

Очкарик ей укоризненно:

– Полегче, Рысь. Правило четыре.

От непонятного замечания девушка смутилась. Виновато сказала матросу:

– Извини, брат.

Тот осторожно потрепал ее лапищей за плечо:

– Это ты меня извиняй за жеребятину.

И предмет дискуссии, и ее тон показались Фандорину удивительными, однако времени терять не следовало.

– Послушайте….товарищи, – споткнулся он на все еще непривычном обращении. – Тут пару минут назад вошел такой в черной шляпе и черном плаще, бородатый… Мне бы с ним поговорить.

Матрос оглянулся без интереса:

– «Товарищи» у большевиков, а у нас все братья – которые не сестры. Был какой-то, прошел мимо. Кто – не видал. Кажись, туда протопал.

Махнул в сторону коридора и отвернулся – спорить дальше.

– Спасибо….брат, – поблагодарил Эраст Петрович и заковылял в указанном направлении, внимательно осматриваясь.

Он был несколько озадачен. Логово разбойной анархии выглядело не так, как ожидалось. Никаких безобразий не происходит, люди трезвые, пол не заплеванный, бутылок нигде не валяется. Странно.