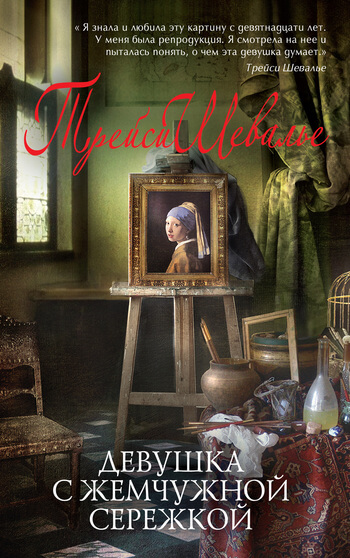

Читать онлайн “Девушка с жемчужной сережкой” «Трейси Шевалье»

- 02.02

- 0

- 0

Страница 1

Девушка с жемчужной сережкойТрейси Шевалье

Азбука-бестселлер

Это история одного портрета. История одного художника. История одной любви. История, которая могла произойти – а может быть, и произошла – в старом доме на одной из живописных улочек голландского города Делфта в далеком семнадцатом столетии…

Роман Трейси Шевалье впервые увидел свет в Америке в 1999 году и сразу же стал бестселлером во многих странах мира. В 2003 году книга была экранизирована режиссером Питером Уэббером, главные роли в картине сыграли Скарлетт Йоханссон и Колин Ферт. Фильм удостоился трех номинаций на «Оскар» и двух – на премию «Золотой глобус».

Трейси Шевалье

Девушка с жемчужной сережкой

Tracy Chevalier

Girl With A Pearl Earring

Copyright © Tracy Chevalier, 1999

© Р. Боброва (наследники), перевод, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство АЗБУКА®

Посвящается моему отцу

Матушка не сказала мне, что они придут. Потом объяснила: она не хотела, чтобы я заранее нервничала. Это меня удивило – я-то думала, она хорошо меня знает. Посторонние никогда не замечают, что я нервничаю. Я никогда не плачу. Только матушка заметит, что у меня напряглись скулы и расширились и без того большие глаза.

Я резала на кухне овощи, когда услышала на пороге голоса: женский, блестящий, как отполированная дверная ручка, и мужской, низкий и темный, как стол, за которым я работала. Такие голоса редко звучали в нашем доме. Они наводили на мысль о богатых коврах, книгах, драгоценностях и мехах.

И я порадовалась, что утром как следует вымыла крыльцо.

Потом из комнаты раздался матушкин голос – он наводил на мысль лишь о кастрюлях и сковородках. Они идут на кухню. Я отодвинула накрошенный сельдерей, положила нож на стол, вытерла о фартук руки и сжала губы. В дверях появилась матушка, остерегая меня взглядом, за ней появилась женщина, которой пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о притолоку, – она была очень высокая, выше следовавшего за ней мужчины.

У нас в семье все низкорослые, даже отец и брат.

У женщины был такой вид, словно на улице сильный ветер, хотя на самом деле день выдался тихий. Ее шляпка съехала набок, и на лоб выбивались белокурые локоны, которые она несколько раз нетерпеливо откинула рукой, словно отгоняя пчел. Ее воротник тоже сидел косо и к тому же был не первой свежести. Она скинула с плеч серую накидку, и я увидела, что под синим платьем сильно выдается живот. Скоро – может быть, до конца года – у нее будет ребенок.

Лицо женщины напоминало небольшой овальный поднос, который то тускнел, то отливал серебром. Карие глаза – редкость у блондинок – поблескивали, как коричневые пуговки. Она делала вид, что внимательно меня разглядывает, но поминутно отвлекалась и рыскала глазами по комнате.

– Значит, это и есть та девушка, – отрывисто сказала она.

– Это моя дочь Грета, – ответила матушка.

Я почтительно поклонилась гостям.

– Что-то она росточком не вышла. Она сможет делать тяжелую работу?

Женщина резко повернулась к мужчине и зацепила краем накидки нож, который лежал на столе. Нож упал на пол и завертелся волчком.

Женщина вскрикнула.

– Катарина, – спокойно сказал мужчина. Он произнес ее имя так, что от него словно пахнуло корицей.

Женщина сделала усилие и овладела собой.

Я шагнула вперед, подняла нож, вытерла его краем фартука и положила обратно на стол. Нож задел нарезанные овощи. Я подвинула кусочек морковки на место.

Мужчина наблюдал за мной серыми, как море, глазами. У него было продолговатое, резко очерченное лицо, его выражение было ровным и спокойным – в отличие от жены, у которой оно металось, как пламя свечи на сквозняке. У мужчины не было ни бороды, ни усов, и это мне понравилось: я люблю чисто выбритые лица. На плечах у него был темный плащ, из-под него виднелась белая рубашка с воротником из дорогого кружева. Шляпа плотно сидела на волосах цвета омытого дождем кирпича.

– Что ты делала, Грета? – спросил он.

Меня удивил его вопрос, но я не подала виду.

– Резала овощи для супа, сударь.

Я всегда выкладывала кучки нарезанных овощей кольцом, словно слои в пироге. Всего было пять кучек – красная капуста, лук, сельдерей, морковь и репа. Я подровняла ножом край кольца и положила в центр кружочек моркови.

Мужчина постучал пальцем по столу.

– Они выложены в той последовательности, как пойдут в суп? – спросил он, разглядывая мой круг.

Я помедлила, не зная, как объяснить порядок овощей. Я просто выкладывала их так, как мне казалось правильным, но не посмела растолковывать это богатому господину.

– Я вижу, что две белые кучки лежат отдельно друг от друга, – сказал он, показывая на репу и лук. – А оранжевый и лиловый цвета плохо сочетаются. Как ты думаешь – почему?

Он взял пальцами кусочек моркови и полоску капусты и потряс их в сложенных ладонях, как игральные кости.

Я взглянула на матушку, которая незаметно мне кивнула.

– Эти два цвета режут г

Страница 2

аз, когда они рядом, сударь.Мужчина поднял брови. Казалось, он не ожидал такого ответа.

– И много у тебя уходит времени на то, чтобы выложить овощи, прежде чем бросить их в суп?

– О нет, сударь! – воскликнула я, опасаясь, что он решит, будто я придумываю себе развлечения, вместо того чтобы работать.

Уголком глаза я заметила какое-то движение. Моя сестра Агнеса выглянула из-за двери и покачала головой, услышав мои слова. Она знала, что мне несвойственно лгать. Я опустила глаза.

Мужчина повернул голову, и Агнеса исчезла. Он положил назад кусочки моркови и капусты. Полоска капусты зацепила кружок лука. Мне хотелось протянуть руку и отодвинуть ее на место. Я этого не сделала, но он знал, что мне этого хочется. Он меня испытывал.

– Ну, хватит попусту болтать, – объявила женщина. Хотя сердилась она на него – за то, что он уделил мне слишком много внимания, – ее хмурый взгляд был направлен на меня. – Значит, с завтрашнего дня.

Она метнула взгляд на мужчину, резко повернулась и вышла из кухни. Матушка поспешила за ней. Мужчина еще раз поглядел на то, что должно было превратиться в суп, кивнул мне и последовал за ними.

Когда матушка вернулась, я сидела рядом с выложенными колесом овощами. Я молчала, ожидая, чтобы она заговорила первой. Она ежилась, как будто от холода, хотя стояло лето и на кухне было тепло.

– С завтрашнего дня ты начнешь работать у них служанкой. Если будешь справляться с работой, тебе будут платить восемь стюверов в день. Жить будешь у них в доме.

Я поджала губы.

– Не смотри так на меня, Грета, – сказала матушка. – Что делать – отец ведь ничего не зарабатывает.

– А где они живут?

– На Ауде Лангендейк.

– В квартале Папистов? Они что, католики?

– Тебя будут отпускать домой на воскресенье. Они на это согласились.

Матушка взяла пригоршню репы, прихватив при этом немного капусты и лука, и бросила их в кипевшую на огне кастрюлю. Старательно выложенные мной овощи смешались в кучу.

* * *

Я поднялась по лестнице к отцу. Он сидел перед окном чердачной комнаты, подставив лицо солнцу. Его глаза уже не различали ничего, кроме солнечного света.

Раньше отец был художником по изразцам, и с его пальцев до сих пор не смылась въевшаяся в них синева. Синей краской на белых плитках он рисовал купидонов, девушек, солдат, корабли, детей, рыб и животных… Потом глазуровал и обжигал плитки, и они шли на продажу. Но однажды печь для обжига взорвалась и лишила отца и зрения, и средств к существованию. И ему еще повезло – два человека от взрыва погибли.

Я села рядом с отцом и взяла его за руку.

– Знаю-знаю, – сказал он, прежде чем я успела раскрыть рот. – Я все слышал.

Потеря зрения обострила его слух.

Мне не приходило в голову слов, в которых не звучал бы упрек.

– Прости меня, Грета. Мне хотелось бы обеспечить тебе лучшую жизнь. – Ямы, где раньше были глаза отца и где доктор сшил ему веки, были исполнены печали. – Но он добрый человек. Он будет с тобой хорошо обращаться.

Про женщину он ничего не сказал.

– Откуда ты это знаешь, отец? Ты с ним знаком?

– А ты разве не узнала его?

– Нет.

– Помнишь картину, которую мы несколько лет назад видели в ратуше? Ее купил Ван Рейвен и выставил на всеобщее обозрение. Это был вид Делфта со стороны Роттердамских и Схидамских ворот. Помнишь, там было огромное небо, которое занимало большую часть картины, а на некоторых домах сверкали отблески солнца?

– И художник добавил в краски песка, чтобы кирпичи и крыши казались шероховатыми, – подхватила я. – А на воде лежали длинные тени. И на берегу он нарисовал несколько крошечных человечков.

– Правильно.

Выражение его лица было такое, словно у отца все еще были глаза и он опять глядел на картину.

Я хорошо ее помнила. Помнила, как подумала, что стояла на этом месте столько раз и никогда не видела Делфт таким, каким его нарисовал художник.

– Так этот человек был Ван Рейвен?

– Патрон? – Отец усмехнулся. – Нет, детка, это был не Ван Рейвен. Это был художник – Вермеер. Йоханнес Вермеер с женой. Ты будешь убирать его мастерскую.

* * *

К тому, что я собрала с собой, матушка прибавила запасной чепец, воротник и фартук – чтобы я каждый день могла, выстирав один, надеть свежий и всегда выглядела опрятной. Еще она дала мне черепаховый гребень в форме раковины, который принадлежал еще моей бабушке и который совсем не подобало носить служанке, а также молитвенник, чтобы я защищалась молитвами от окружающего меня католицизма.

Собирая меня в дорогу, она объяснила, каким образом я получила место у Вермееров.

– Ты ведь знаешь, что твой новый хозяин – глава гильдии Святого Луки.

Я кивнула, пораженная, что попаду в дом такого известного художника.

– Так вот, гильдия старается заботиться о своих нуждающихся членах. Помнишь, как к нам каждую неделю приходили со специальным ящичком и твой отец делал взнос? Эти деньги идут на помощь таким, какими теперь стали мы. Но их не хватает на жизнь, особенно сейчас, когда Франс учится ремеслу и ничего не з

Страница 3

рабатывает. У нас не было выбора. Пособие на бедность мы принимать не хотим – пока способны перебиваться без него. Когда отец узнал, что твоему новому хозяину нужна служанка, которая убиралась бы в его мастерской, ничего не сдвигая с места, он предложил, чтобы они взяли тебя. Он думал, что Вермеер, который, как глава гильдии, хорошо знает о нашем положении, захочет помочь.Из всего, что она наговорила, я не поняла одного:

– Как же можно убирать комнату, ничего не сдвигая с места?

– Конечно, тебе придется передвигать вещи, но надо будет придумать, как поставить их на то же самое место, чтобы казалось, будто ничего не трогали. Как ты делаешь для отца.

После того как отец ослеп, мы научились класть вещи всегда на одно и то же место, чтобы ему было легко найти то, что нужно. Но одно дело – раскладывать вещи для слепца, и совсем другое – для человека с зорким взглядом художника.

* * *

После ухода Вермееров Агнеса не сказала ни слова. Она молчала и когда мы легли с ней спать, хотя и не повернулась ко мне спиной. Она лежала, глядя на потолок. Когда я задула свечу, стало совсем темно и мне не было ее видно. Я повернулась к ней:

– Ты же знаешь, что я не хочу уходить из дома. Но приходится.

Молчание.

– Нам нужны деньги. Отец не может работать, и им неоткуда взяться.

– Подумаешь, деньги – восемь стюверов в день.

У Агнесы был сиплый голос, словно ей заплело паутиной горло.

– Хоть на хлеб хватит. И еще можно будет купить кусочек сыра. Это не так уж мало.

– Я останусь совсем одна. Сначала Франс ушел, теперь ты.

Когда в прошлом году Франс поступил в учение на керамическую фабрику, Агнеса расстроилась больше всех, хотя раньше они непрерывно ссорились. После его ухода она долго ходила скучная, словно на всех обидевшись. Она была младшим ребенком в семье и не помнила времени, когда бы в доме не было нас с Франсом. Теперь ей было десять лет.

– Но у тебя останутся матушка с отцом. И по воскресеньям буду приходить я. Да и уход Франса не был неожиданным.

Мы давно знали, что, когда Франсу исполнится тринадцать лет, он поступит на фабрику. Отец давно копил деньги на его обучение. Он без конца говорил о том, как Франс выучится ремеслу и как они вместе откроют фабрику.

Теперь отец сидел у окна и никогда не говорил о будущем.

* * *

После несчастного случая с отцом Франс пришел домой на два дня. И больше не приходил. Я видела его только однажды – когда сама пошла к нему на фабрику на другой конец города. У него был усталый вид и на руках виднелись следы ожогов: ему приходилось вытаскивать плитки из печей после обжига. Он рассказал мне, что работать приходится от зари до позднего вечера и иногда он так устает, что у него даже не остается сил поесть. «Отец не говорил, что мне придется так туго, – сердито пробормотал он. – Он всегда рассказывал, как много узнал во время обучения».

– Наверное, так оно и было, – отозвалась я. – Он стал мастером.

* * *

Когда я на следующее утро собралась уходить, отец вышел на порог, держась рукой за стену. Я обняла матушку и Агнесу.

– Ты и не заметишь, как придет воскресенье, – сказала матушка.

А отец вручил мне что-то завернутое в носовой платок.

– Это тебе в память о доме, – сказал он. – И о нас.

Я развернула платок. Это был его самый любимый изразец. Большинство плиток, которые он приносил домой, были бракованными – с отколотым уголком или криво обрубленными краями. Или с нечеткой картинкой из-за перегрева. Но эту отец сделал специально для нас. На ней была незатейливая картинка – мальчик и девочка. Они не играли, хотя обычно детей на изразцах рисовали играющими. Они просто шли рядом – как мы, бывало, гуляли с Франсом. Отец явно имел в виду нас, когда разрисовывал эту плитку. Мальчик, шедший немного впереди девочки, обернулся что-то ей сказать. У него было озорное лицо и встрепанные волосы. У девочки на голове был капор, надетый, по-моему, не так, как носили капор девушки постарше – завязав его концы под подбородком или позади на шее. Я носила белый капор с широкими полями, который полностью закрывал волосы. Капор был жестко накрахмален, потому что я кипятила его с картофельными очистками, а широкие поля свисали по сторонам от лица, так что никому не удалось бы увидеть мое лицо в профиль.

Я пошла по улице, держа в руке передник, в который были завязаны мои вещи. Было еще рано – соседи поливали из ведер крыльцо и тротуар перед своими домами и старательно отдраивали грязь. У нас теперь это придется делать Агнесе. И ей достанется много другой работы по дому – той, которую делала я. У нее будет меньше времени для игр на улице и возле каналов. Так что ее жизнь тоже изменится.

Соседи здоровались со мной и с любопытством смотрели мне вслед. Ни один не спросил, куда я направляюсь, и не сказал утешительного слова. Им незачем было спрашивать – они знали, что происходит в семье, когда отец становится инвалидом. Потом они посудачат между собой: Грета нанялась в служанки, дела у них плохи. Но они не будут злорадствовать. Такое

Страница 4

ожет случиться с любым.Я ходила по этой улице всю свою жизнь, но впервые почувствовала, что ухожу из отцовского дома навсегда. Когда я завернула за угол и моим родным больше не было меня видно, мне стало немного легче: я шла более твердым шагом и смотрела по сторонам. Утро было прохладное, небо лежало над Делфтом как серо-белая простыня. Летнее солнце еще не успело ее разорвать. Канал, вдоль которого я шла, был как чуть тронутое прозеленью зеркало. Когда солнце поднимется выше, вода в канале потемнеет и примет цвет мха.

Мы с Франсом и Агнесой часто сидели на берегу канала и бросали туда камешки и палочки, однажды бросили разбитую плитку, воображая, как они опускаются на дно, задевая не рыб, а созданных нашим воображением тварей со множеством глаз, плавников и щупалец. Самых интересных чудовищ придумывал Франс. Агнеса же больше всех пугалась его выдумкам. Обычно игру останавливала я, потому что мне было свойственно видеть жизнь как она есть и трудно было придумывать что-то, чего быть не могло.

По каналу плыло несколько баркасов, направляющихся на Рыночную площадь. Но это было совсем не то, что в воскресенье, когда канал кишел разными судами, так что не было видно воды. Один из баркасов вез рыбу на рыбные ряды возле Иеронимова моста. У другого борта опустились почти вровень с водой – на нем везли кирпичи. Человек, управлявший этим баркасом, поздоровался со мной. В ответ я только кивнула и наклонила голову, чтобы скрыть лицо оборками чепца.

Я перешла через канал по мосту и повернула на широкую Рыночную площадь, где было уже полно народу. Одни шли в мясной ряд за мясом, другие – в булочную за хлебом, третьи несли вязанки дров взвешивать в весовую. Было много детей, которых прислали за покупками родители, подмастерьев, выполняющих поручения хозяев, служанок, покупающих продукты для дома. По камням грохотали колеса телег. Справа виднелась городская ратуша. У нее был позолоченный фасад и арки над окнами, с которых смотрели вниз белые мраморные лица. Слева стояла Новая церковь, где меня крестили шестнадцать лет назад. Ее высокая и узкая башня напоминала мне птичью клетку. Отец однажды повел нас, детей, на смотровую площадку. Я никогда не забуду открывшуюся мне сверху панораму Делфта. Каждый узкий домик с крутой красной крышей, каждый зеленый канал и городские ворота, крошечные, но отчетливые, навсегда запечатлелись в моей памяти. Помню, я спросила отца, все ли голландские города выглядят одинаково, но он этого не знал. Он никогда не бывал в другом городе, даже в Гааге, до которой можно было дойти пешком за два часа.

Я пошла через площадь. В ее центре булыжники были выложены в виде заключенной в круг восьмиконечной звезды. Каждый ее луч указывал на разные районы Делфта. Мне эта звезда представлялась центром города и центром моей жизни. Мы с Франсом и Агнесой играли внутри этой звезды с тех пор, как достаточно подросли, чтобы бегать на Рыночную площадь. Нашей любимой игрой было выбрать луч звезды и назвать какой-нибудь предмет – аиста, церковь, тачку, цветок – и бежать в направлении луча в поисках этого предмета. Таким образом мы познакомились почти со всем Делфтом.

Но в одном направлении мы не ходили никогда – в квартал Папистов, где жили католики. Дом, в котором мне предстояло работать, был всего в десяти минутах от моего родного дома – на дорогу ушло бы не больше времени, чем требуется, чтобы вскипятить чайник. Но я там никогда не бывала.

Я не знала ни одного католика. Их вообще в Делфте было мало. И они никогда не ходили по нашей улице и не заходили в наши магазины. Не то чтобы мы их избегали – просто они держались особняком. Их терпели в Делфте, но им не рекомендовалось выставлять свою веру напоказ. Так что католики отправляли свои службы незаметно, в зданиях, которые снаружи и не были похожи на церкви.

Моему отцу приходилось работать с католиками, и он говорил, что они ничем не отличаются от нас. Они любят выпить и закусить, петь песни и играть в карты. Можно было подумать, что он им завидовал.

Теперь я пошла в направлении, куда указывал луч звезды, которого мы всегда избегали. Я шла медленнее всех – так мне не хотелось идти в незнакомое место. Я перешла по мосту через канал и повернула налево по улице Ауде Лангендейк. Канал шел слева параллельно улице, отделяя ее от Рыночной площади.

* * *

Около дома, стоявшего на пересечении Ауде Лангендейк с Моленпортом, на скамейке рядом с раскрытой дверью сидели четыре девочки. Они сидели по росту, начиная со старшей, которая, видимо, была ровесницей Агнесы, и кончая малышкой лет четырех. Одна из девочек, сидевших посредине, держала на руках младенца месяцев десяти, который, наверное, уже умел ползать и скоро начнет учиться ходить.

«Пятеро детей! – подумала я. – И еще один на подходе».

Старшая сестренка выдувала мыльные пузыри через створчатую раковину, пристроенную к концу полой трубочки – примерно такой же, какую для нас сделал отец.

Остальные девочки вскакивали и хлопали ладошками по пузырям. Девочке, на коленях которой сидел

Страница 5

ребенок, было трудно подпрыгивать, и она редко попадала по пузырю, хотя и сидела рядом со старшей. Малышка на краю была дальше всех, и ей не доставалось вообще ни одного пузыря. Та, что сидела рядом с ней, была самой быстрой: она носилась за пузырями и почти всегда успевала их прихлопнуть. У нее были самые яркие волосы из всех четырех сестер, похожие на кирпичную стену, возле которой они сидели. У младшей и у той, что держала на коленях ребенка, волосы были светлые и кудрявые, как у их матери, а старшая пошла в отца и была шатенкой.Я смотрела, как ярко-рыжая девочка прихлопывала пузыри, прежде чем они успевали опуститься на диагонально уложенные перед домом серые и белые плитки. Да, на тебя будет нелегко найти управу, подумала я.

– Старайся прихлопнуть их до того, как они опустятся на плитки, – сказала я, – а то их придется мыть еще раз.

Старшая девочка опустила трубку. Четыре пары глаз уставились на меня с одним и тем же выражением, не оставлявшим сомнений, что глаза принадлежат сестрам. В девочках легко можно было заметить черты сходства с родителями – у одной серые глаза, у другой карие, продолговатые лица, резкие нетерпеливые движения.

– Ты новая служанка? – спросила старшая.

– Нам велели тебя выглядывать, – вмешалась рыжая, прежде чем я успела ответить.

– Корнелия, пойди позови Таннеке, – сказала ей старшая.

– Сходи ты, Алейдис, – приказала Корнелия младшей, которая смотрела на меня широко открытыми серыми глазами, но не сдвинулась с места.

– Ладно, я сама схожу.

Старшая, видимо, решила, что мой приход – достаточно важное событие.

– Нет, я! – закричала Корнелия, вскочила с места и побежала впереди старшей сестры, оставив меня с двумя более спокойными девочками.

Я посмотрела на ребенка, который крутился на коленях девочки.

– Это твой братик или сестренка?

– Братик, – ответила она мягким, как пуховая подушка, голосом. – Его зовут Йохан. Никогда не зови его Яном.

Последние слова, видимо, без конца повторяли у них в семье.

– Ясно. А тебя как зовут?

– Лисбет. А ее Алейдис.

Младшая девочка улыбнулась мне. Они обе были чистенько одеты в коричневые платья, белые фартучки и белые капоры.

– А как зовут твою старшую сестру?

– Мартхе. И никогда не называй ее Мария. Это имя нашей бабушки. И дом тоже бабушкин.

Ребенок захныкал. Лисбет посадила его верхом на колено и стала подбрасывать, как на лошадке.

Я посмотрела на дом. Он, несомненно, был роскошнее нашего, но не такой роскошный, как я опасалась. В нем было два этажа и мезонин, а в нашем – только один этаж и крошечная чердачная каморка. Это был последний дом на улице, и с одной стороны от него шел Моленпорт, так что он был немного шире других домов на этой улице и не так сдавлен, как большинство домов в Делфте, которые жались друг к другу узкими фасадами, выходившими на каналы, и чьи трубы и крутые крыши отражались в зеленой воде. В этом доме окна первого этажа были расположены очень высоко, а на втором этаже на улицу смотрели тесно прижатые друг к другу три окна, тогда как в других домах их было по два.

От входа в дом была видна башня Новой церкви, стоявшей прямо напротив на другой стороне канала. Странно, что католики выбрали дом с видом на церковь, в которую никогда не заходят, подумала я.

– Значит, это ты и есть новая служанка? – услышала я голос у себя за спиной.

В дверях стояла женщина с широким лицом, испещренным рябинами оспы. У нее был большой нос картошкой и толстые губы, которые она так плотно поджимала, что рот казался маленьким. Глаза у нее были светло-голубые, как летнее небо. На ней было серо-коричневое платье поверх белой блузки, капор, завязанный сзади, и фартук – не такой чистый, как мой. Она загораживала собой всю дверь, так что Мартхе и Корнелии с трудом удалось протиснуться мимо нее. Руки у нее были сложены на груди и в глазах была опаска.

«Она боится, что я подорву ее авторитет, – подумала я. – И будет мной помыкать, если я позволю».

– Меня зовут Грета, – сказала я, спокойно встречая ее взгляд. – Да, я буду работать здесь служанкой.

Женщина переступила с одной ноги на другую.

– Тогда заходи, – помедлив, сказала она и отступила от двери, открыв доступ в дом.

Я переступила порог.

У меня в памяти навсегда осталось первое впечатление, которое на меня произвела прихожая: какое множество картин! Я остановилась в дверях, вцепившись в свой узелок и изумленно вытаращив глаза. Картины мне приходилось видеть и раньше – но не в таком количестве и не в одной комнате. На самой большой картине были изображены двое почти обнаженных борющихся мужчин. Я не помнила такой истории в Библии и подумала, что это, наверное, католический сюжет. Другие картины были на более знакомые темы: натюрморты с фруктами, пейзажи, корабли на море, портреты. Казалось, что их написали разные художники. Которые же из них принадлежат кисти моего нового хозяина? Как-то я представляла его картины иначе.

Впоследствии я узнала, что картины были написаны другими художниками, – хозяин редко оставл

Страница 6

л в доме законченные картины. Он был не только художником, но и торговцем картинами, и картины висели на стенах почти во всех комнатах, даже там, где спала я. Всего их было около пятидесяти, но их число менялось – некоторые он продавал.– Иди-иди, нечего таращиться.

Женщина зашагала по длинному коридору, который шел по одной стороне дома до самой задней стены. Я следовала за ней. Вдруг она свернула в комнату слева. На противоположной двери стене висела картина размером больше меня. На ней был изображен Христос, распятый на кресте, а внизу стояли Божья Матерь, Мария Магдалина и святой Иоанн. Я постаралась не показать своего изумления, но была поражена размерами картины и ее сюжетом. «Католики не так уж отличаются от нас», – сказал отец. Но в домах протестантов не было таких картин, их не было даже в церквах. Я вообще такого нигде не видела. А теперь мне придется смотреть на эту картину каждый день.

Про себя я с тех пор называла эту комнату «комнатой с распятием» и всегда чувствовала себя в ней неуютно.

Картина так меня поразила, что я заметила сидящую в углу женщину, только когда она заговорила:

– Что ж, девушка, вот тебе и пришлось увидеть что-то новое.

Она сидела в мягком кресле и курила трубку. Сжимавшие мундштук зубы были коричневыми, а пальцы запачканы чернилами. В остальном она была безукоризненно опрятна – и черное платье, и кружевной воротник, и накрахмаленный белый капор. Хотя ее морщинистое лицо казалось суровым, в глазах притаилась улыбка.

Она была из тех старух, которые, как кажется, переживут всех своих детей.

Это мать Катарины, вдруг подумала я. И дело не в том, что у нее тот же цвет глаз и что из-под капора у нее, так же как у ее дочери, выбивается упругий локон – только совсем седой. Она держится как человек, привыкший руководить менее сообразительными людьми – такими, как Катарина. Я поняла, почему меня привели к ней, а не к ее дочери.

Женщина, казалось, смотрела на меня не очень внимательно, но ее глаза замечали все. Когда она прищурилась, я почувствовала, что она прочитала мои мысли. И я повернула голову так, чтобы оборки капора закрыли мое лицо.

Мария Тинс с усмешкой затянулась.

– Правильно, девушка. Держи свои мысли при себе. Значит, ты будешь служить у моей дочери. Она пошла по магазинам. Таннеке покажет тебе дом и объяснит, в чем будут заключаться твои обязанности.

Я кивнула:

– Хорошо, сударыня.

Таннеке, стоявшая рядом с креслом старухи, прошла мимо меня к двери. Я последовала за ней, ощущая на спине проницательный взгляд Марии Тинс. И опять услышала смешок.

Таннеке сначала повела меня в заднюю часть дома, где располагались кухня и прачечная, а также две кладовки. Из прачечной дверь вела во внутренний дворик, завешанный сохнущим бельем.

– Для начала тебе надо будет все это выгладить, – сказала Таннеке.

Я ничего не ответила, хотя, на мой взгляд, солнце еще не успело как следует выбелить белье.

Потом она повела меня обратно в дом и показала в одной из кладовок люк с лестницей, которая вела под пол.

– Здесь ты будешь спать, – объявила она. – Брось вниз свои вещи – разберешься с ними потом.

Я неохотно бросила узелок в темную яму, вспомнив при этом, как мы с Франсом и Агнесой бросали камешки в канал в надежде разбудить таящихся там чудовищ. Узелок с глухим стуком упал на земляной пол. У меня было такое чувство, будто я – яблоня, с которой упало драгоценное для нее яблоко.

Затем мы с Таннеке опять пошли по коридору, куда выходили двери всех комнат, которых было гораздо больше, чем у нас дома. Рядом с комнатой с распятием, где сидела Мария Тинс, находилась комната поменьше, там стояли детские кровати, ночные горшки, маленькие стулья и столик, загроможденный чашками и тарелками, подсвечниками, щипцами для снятия нагара со свечей, и без всякого порядка валялась детская одежда.

– Здесь спят девочки, – пробормотала Таннеке, видимо немного устыдившись открывшегося мне беспорядка.

Она пошла дальше по коридору и открыла дверь в большую комнату. В окна здесь лился свет с улицы, падая на красную и белую плитку на полу.

– Большая зала, – проговорила Таннеке. – Тут спят господин с госпожой.

Постель была завешена зеленым шелковым пологом. В комнате была и другая мебель – большой шкаф, инкрустированный черным деревом, пододвинутый к окнам стол из белого дерева и расположенные вокруг него кожаные стулья. И опять меня поразило множество картин. Я насчитала девятнадцать. Большинство были, видимо, портретами членов обеих семей. Еще была картина, изображавшая Деву Марию, и другая, на которой один из трех царей поклонялся младенцу Иисусу. Я с какой-то неловкостью смотрела на обе картины.

– Теперь пошли наверх, – сказала Таннеке и, приложив к губам палец, стала подниматься по крутой лестнице.

Я старалась ступать совсем неслышно. Поднявшись на площадку, я увидела закрытую дверь. За ней царила тишина. Значит, он там.

Я стояла, глядя на дверь и не смея шевельнуться – вдруг он сейчас выйдет?

Таннеке наклонилась ко мне и прошептала

Страница 7

на ухо:– Здесь ты будешь убираться. Молодая госпожа объяснит тебе как. А здесь, – она показала на несколько дверей, ведущих на заднюю половину дома, – комнаты моей хозяйки. Там разрешается убираться только мне.

Мы тихонько спустились вниз. Заведя меня в прачечную, Таннеке сказала:

– Ты будешь стирать белье для всей семьи.

Она кивнула на большую кучу грязного белья. Надо же столько скопить! С этим быстро не управишься.

– В кухне есть бочка с водой, но для стирки будешь приносить воду из канала – она здесь достаточно чистая.

– Таннеке, – тихим голосом спросила я, – неужели ты все это делала одна – и готовила, и убиралась, и стирала белье на весь дом?

Как оказалось, я выбрала правильный тон.

– Еще и за продуктами иногда ходила, – ответила Таннеке, раздуваясь от гордости за свое прилежание. – Конечно, за продуктами в основном ходит молодая госпожа, но она, когда беременна, не может выносить запаха сырого мяса или рыбы. А беременна она, – добавила Таннеке шепотом, – почти всегда. Тебе тоже придется ходить за мясом и рыбой.

И с этими словами она ушла, оставив меня в прачечной. Включая меня, в доме теперь жило десятеро, один из них маленький ребенок, который пачкает больше белья, чем все остальные. Мне придется стирать каждый день, от мыла и воды у меня потрескаются руки, лицо покраснеет от пара, спина будет болеть от тяжелого мокрого белья, а локти будут в ожогах от утюга. Но я здесь новая служанка, и я молода: естественно, что на меня свалят самую тяжелую работу.

Белье, прежде чем его стирать, надо было замочить и оставить на сутки. В кладовке, из которой открывался люк в подвальную комнатку, я нашла два оловянных ведерка и медный чайник. Я взяла ведра и пошла по длинному коридору к выходу.

Девочки все еще сидели на скамейке. Теперь мыльные пузыри пускала Лисбет, а Мартхе кормила малыша размоченным в молоке хлебом. Корнелия и Алейдис гонялись за мыльными пузырями. Когда я появилась в дверях, они все остановились и выжидающе уставились на меня.

– Ты – новая служанка, – заявила рыжая девчонка.

– Правильно, Корнелия.

Та подобрала на земле камешек и швырнула его через дорогу в канал. На руке у нее были длинные царапины, – видно, она приставала к кошке.

– Где ты будешь спать? – спросила Мартхе, вытирая о фартук мокрые от молока руки.

– В подвале.

– Нам там нравится, – сказала Корнелия. – Пошли туда играть!

Она побежала в дом, но, увидев, что за ней никто не пошел, вернулась, надув губы.

– Алейдис, – сказала я, протягивая руку самой маленькой девочке, – ты мне покажешь, где у вас берут из канала воду?

Она взяла мою руку и посмотрела на меня снизу вверх. У нее были серые глаза, похожие на две новые блестящие монеты. Мы перешли улицу. Корнелия и Лисбет потянулись за нами. Алейдис подвела меня к ступенькам, которые спускались к воде. Мы посмотрели вниз, и я крепче сжала ее руку, как раньше делала, стоя у края воды с Франсом или Агнесой.

– Отойди от края, – сказала я Алейдис.

Та послушно сделала шаг назад. Но когда я стала спускаться с ведрами по ступенькам, Корнелия пошла следом за мной.

– Ты поможешь мне нести воду, Корнелия? Если нет, ступай наверх к сестрам.

Она посмотрела на меня и сделала самое худшее, что я могла от нее ожидать. Если бы она надулась или крикнула что-нибудь, я бы знала, что одержала верх. Но она засмеялась.

Я размахнулась и залепила ей оплеуху.

Ее лицо покраснело. Но она не заплакала. Однако побежала вверх по ступенькам. Алейдис и Лисбет смотрели на меня сверху серьезными глазами.

Вот так же у меня сложатся отношения с ее матерью, невольно подумала я. Только той я не осмелюсь дать пощечину.

Я наполнила ведра и понесла их наверх. Корнелии там не было. Мартхе все еще сидела с Йоханом на руках. Я отнесла одно ведро на кухню, разожгла плиту, наполнила чайник и поставила его на огонь. Когда я вышла на улицу, Корнелия опять была там. Одна щека у нее все еще была красной. Девочки запускали волчок по серо-белым плиткам. Ни одна из них не взглянула на меня. Ведра, которое я оставила снаружи, нигде не было. Я посмотрела на канал и увидела, что оно плавает там вверх дном и что мне его не достать.

– Да, на тебя управу не вдруг найдешь, – пробормотала я, озираясь в поисках палки, которой можно выудить ведро.

Я опять набрала воды в первое ведро и понесла его в дом, повернув голову так, чтобы девочкам не было видно моего лица. Поставила ведро на плиту рядом с чайником, взяла метлу и вышла на улицу.

Корнелия бросала в ведро камни, вероятно надеясь его утопить.

– Если сейчас же не перестанешь, я тебя опять стукну.

– А я скажу маме. Служанкам не положено нас стукать.

Корнелия запустила в ведро еще одним камешком.

– Хочешь, я скажу твоей бабушке, что ты сделала?

На лице Корнелии мелькнул испуг, и она бросила на землю собранные камни.

Со стороны ратуши по каналу плыл баркас. Я узнала человека, управлявшегося с шестом, – я видела его утром, когда он вел баркас, полный кирпичей и низко осевший в воду. Сейчас ба

Страница 8

кас шел гораздо легче. Его хозяин улыбнулся мне.– Пожалуйста, сударь, – покраснев, попросила я, – вы не поможете мне выловить это ведро?

– А, теперь, когда тебе от меня что-то нужно, ты на меня смотришь! А раньше не хотела!

Корнелия с любопытством за мной наблюдала.

– Я не могу достать его отсюда. Может, вы…

Лодочник перегнулся через борт, выловил ведро, вылил из него воду и протянул мне. Я сбежала по ступенькам и протянула руку за ведром:

– Большое спасибо! Я вам очень благодарна.

Но он не выпускал ведро из рук.

– И это все? А поцелуй?

Он протянул другую руку и ухватил меня за рукав. Я вырвала у него ведро.

– В другой раз, – сказала я с напускным кокетством.

Вообще-то, это у меня плохо получалось.

– Тогда я каждый раз буду высматривать в этом месте ведро, дорогуша. – Он подмигнул Корнелии. – И причитающийся за него поцелуй.

Он взял шест и поплыл дальше.

Поднимаясь по ступенькам, я увидела, как в среднем окне второго этажа мелькнула какая-то тень. Это была его комната. Я вгляделась, но ничего не увидела, кроме отражавшегося в стекле неба.

* * *

Катарина вернулась, когда я снимала с веревок высохшее белье. Сначала я услышала, как в прихожей бренчат ее ключи. Большая связка ключей свисала у нее с пояса, звякая при каждом ее движении. Мне казалось, что они должны очень мешать ей, но Катарина носила их с гордостью. Потом я услышала ее голос на кухне – она резким тоном отдавала приказания Таннеке и мальчику, который принес ее покупки из магазинов.

Я продолжала снимать с веревок и складывать простыни, наволочки, скатерти, салфетки, носовые платки, воротники и капоры. Их развесили небрежно, как следует не расправив, и отдельные места остались сырыми. И предварительно не встряхнули, так что на белье было полно складок, которые придется долго разглаживать. Эта работа займет у меня чуть ли не весь день.

В дверях появилась Катарина. У нее был разомлевший от жары и усталый вид, хотя солнце светило еще не в полную силу. Блузка некрасиво сбилась у нее под горлом, поверх синего платья был надет сильно измятый зеленый халат. На ней не было капора, и заколотые в пучок белокурые локоны упорно выбивались из-под гребней.

Мне подумалось, что ей лучше всего было бы спокойно посидеть на берегу канала, глядя на воду, – это ее освежит и успокоит.

Я не знала, как себя с ней вести: я раньше не работала служанкой и у нас в доме тоже никогда не было слуг. На нашей улице их никто не держал, нашим соседям это было не по карману. Я положила собранное белье в корзину, потом поздоровалась с хозяйкой:

– Доброе утро, сударыня.

Она нахмурилась, и я поняла, что мне надо было дождаться, когда она заговорит первой.

– Таннеке показала тебе дом?

– Да, сударыня.

– Значит, тебе понятны твои обязанности? Так будь добра их выполнять.

Она замолчала, словно не зная, что еще сказать, и я вдруг поняла, что она так же мало знает, как вести себя со служанкой, как я не знаю, как вести себя с хозяйкой. Таннеке, наверное, приучала к домашней работе Мария Тинс, и та в первую очередь выполняла приказания старухи.

Видно, мне придется помогать Катарине – только так, чтобы она этого не заметила.

– Таннеке сказала, что, кроме стирки и глажки, мне надо будет ходить на рынок за мясом и рыбой, сударыня, – подсказала я.

Катарина оживилась:

– Да, она сходит туда с тобой, когда ты кончишь гладить. А потом будешь каждый день ходить на рынок сама. И выполнять другие мои поручения, – добавила она.

– Хорошо, сударыня.

Я помолчала и, видя, что она больше ничего не собирается мне сказать, потянулась, чтобы снять с веревки мужскую рубашку.

При виде рубашки Катарина вспомнила, что еще мне надо сказать.

– Завтра, – объявила она, когда я принялась складывать рубашку, – я покажу тебе комнату на втором этаже, которую тебе надо будет убирать. Пораньше – с самого утра.

И она ушла, не дожидаясь ответа.

Я занесла в дом белье, нашла утюг, почистила его и поставила нагреваться на огонь. Не успела я начать гладить, как появилась Таннеке и вручила мне корзину для покупок.

– Сейчас пойдем к мяснику, – сказала она. – Мне нужно мяса на обед.

До этого я слышала, как на кухне звякают кастрюли и сковородки.

У порога я увидела на скамейке Катарину, Лисбет и спящего в коляске Йохана. Катарина расчесывала волосы Лисбет и искала у нее в голове вшей. Рядом сидели Корнелия и Алейдис и что-то шили.

– Нет, Алейдис, – сказала Катарина, – так ничего не выйдет – надо туже натягивать нитку. Покажи ей, Корнелия.

Я и не думала, что увижу такую мирную домашнюю сцену.

С канала прибежала Мартхе:

– Вы идете за мясом? Можно я тоже с ними пойду, мама?

– Только держись рядом с Таннеке и во всем слушайся ее.

Я была рада, что Мартхе идет с нами. Таннеке все еще разговаривала со мной очень сдержанно, а Мартхе была веселой и живой девочкой и разбила лед между нами.

Я спросила Таннеке, сколько лет она работает на Марию Тинс.

– Уже давно, – ответила она. – Я к ней поступила еще до то

Страница 9

о, как молодой хозяин женился на Катарине и они поселились в этом доме. Я начала работать примерно в твоем возрасте… Сколько тебе лет?– Шестнадцать.

– А мне было четырнадцать, – с торжеством сказала Таннеке. – Я здесь проработала полжизни.

На мой взгляд, этим не стоило гордиться. Изнуренная работой, она выглядела гораздо старше своих двадцати восьми лет.

Мясной ряд помещался за ратушей – к юго-западу от Рыночной площади. Испокон веку в нем было тридцать две палатки – по числу потомственных мясников в Делфте. Здесь было полно женщин – домохозяек и служанок, которые выбирали, торговались и покупали мясо для своих семей. Немало было и мужчин, разносивших по прилавкам туши. Опилки, которыми был посыпан пол, впитывали кровь и прилипали к подошвам и подолам платьев. В воздухе стоял запах крови, от которого мне всегда становилось дурно, хотя одно время я ходила сюда каждую неделю и, казалось бы, должна была к нему привыкнуть. Но все же мне было приятно оказаться в привычном месте. Когда мы шли между палатками, мясник, у которого мы покупали мясо до несчастного случая с отцом, окликнул меня. Я ему улыбнулась, обрадовавшись знакомому лицу. Эта была моя первая улыбка за этот день.

За одно утро мне пришлось узнать так много незнакомых людей и увидеть так много незнакомых вещей – и все это вдали от всего, к чему я привыкла. Раньше, если я встречала незнакомого человека, это было в кругу семьи и соседей. Если я шла в незнакомое место, со мной был Франс или родители и мне не было страшно. Новое вплеталось в старое, как нитки при штопке носка.

Франс сказал мне вскоре после того, как он начал свой курс обучения на фабрике, что он чуть не убежал оттуда – и не потому, что работа была тяжелой, но потому, что он устал день за днем видеть непривычное окружение и чужие лица. Его заставило остаться только то, что отец отдал за его обучение все сбережения и, если бы он вернулся домой, тут же отправил бы его обратно. А если убежать куда-нибудь подальше, там все будет еще более непривычным и чужим.

– Я приду с вами поболтать, когда буду одна, – шепнула я мяснику и побежала догонять Таннеке и Мартхе.

Они остановились около лавки шагах в десяти от нашей. Тамошний мясник был красивым мужчиной с седеющими русыми волосами и ярко-голубыми глазами.

Я старалась смотреть ему в лицо, но невольно глянула вниз, на его забрызганный кровью фартук. Наш мясник всегда обслуживал покупателей в чистом фартуке, меняя его, как только на нем появлялись пятна крови.

– Питер, это Грета, – сказала Таннеке. – Теперь она будет ходить за мясом для нас, а ты, как всегда, будешь записывать это на наш счет.

– Ладно, – сказал Питер, оглядев меня таким взглядом, словно я была упитанной курочкой, которую он собирался зажарить. – А что ты хочешь купить сегодня, Грета?

Я вопросительно посмотрела на Таннеке.

– Четыре фунта отбивных и фунт языка, – распорядилась она.

Питер улыбнулся.

– Что скажете об этом кусочке, барышня? – обратился он к Мартхе. – Правда ведь, у меня самый вкусный язык в Делфте?

Мартхе кивнула и хихикнула, окидывая взглядом выложенные на прилавке куски мяса, отбивные, языки, свиные ножки и сосиски.

– Ты еще поймешь, Грета, что у меня лучшее мясо и самые справедливые цены на всем рынке, – заметил Питер, взвешивая язык. – Тебе на меня жаловаться не придется.

Я поглядела на его фартук и судорожно сглотнула. Питер положил мясо и язык в корзину, которая висела у меня на руке, подмигнул и повернулся к следующему покупателю.

Затем мы пошли в рыбный ряд, который находился рядом с мясным. Над прилавками кружили чайки, дожидаясь рыбных голов и внутренностей, которые продавцы выбрасывали в канал. Таннеке познакомила меня с продавцом рыбы – тоже совсем не похожим на нашего. Мне предстояло один день покупать мясо, а другой – рыбу.

Уходя с рынка, я подумала, что мне страшно не хочется возвращаться к ним в дом, к скамейке, на которой сидела Катарина с детьми. Мне хотелось пойти к матушке и вручить ей корзину, полную отбивных. Мы уже много месяцев не пробовали мяса.

* * *

Когда мы вернулись, Катарина расчесывала волосы Корнелии. На меня они не обратили никакого внимания. Я помогла Таннеке с обедом, переворачивала куски мяса на сковороде, приносила посуду для стола в большую залу, нарезала хлеб. Когда мясо было готово, девочки зашли в дом. Мартхе стала помогать Таннеке в кухне, а остальные уселись за стол в большой зале. Я положила язык в бочку для мяса, стоявшую в одной из кладовок, – Таннеке оставила его на столе, и я едва успела выхватить его из когтей подкравшейся кошки. И тут с улицы вошел он и остановился в дверях в конце длинного коридора. На нем был плащ и шляпа. Я замерла, а он тоже на мгновение остановился в дверях. Свет падал на него со спины, и мне не было видно, смотрит ли он на меня. Через секунду он зашел в большую залу.

Таннеке и Мартхе прислуживали за столом, а меня заставили сидеть с Йоханом в комнате распятого Христа. Когда обед окончился, Таннеке пришла ко мне, и мы ели и пили

Страница 10

о же, что и наши хозяева, – отбивные, сельдерей, хлеб и пиво в кружках. Хотя мясо у Питера было ничем не лучше того, что мы покупали у своего мясника, мне оно показалось ужасно вкусным – ведь я так давно его не пробовала. Хлеб был ржаной, из самой дорогой муки, и пиво не было разбавлено. За обедом я не прислуживала за столом и поэтому не видела его. Иногда до меня доносился его разговор с Марией Тинс. По их тону было ясно, что они отлично ладят.После обеда мы с Таннеке собрали и вымыли посуду, затем подтерли полы в кухне и кладовке. Стены в кухне и прачечной были отделаны белым кафелем, а плита – бело-голубыми делфтскими изразцами, на которых были изображены в одном углу птички, в другом – кораблики, в третьем – солдаты. Я внимательно рассмотрела плитки, но среди них не было разрисованных моим отцом.

Остаток дня я гладила белье в прачечной комнате, лишь иногда останавливаясь, чтобы принести еще охапку, подбросить полено-другое в огонь или выйти во дворик, чтобы немножко остыть. Девочки играли то в доме, то на улице, иногда заходили посмотреть на меня и пошевелить кочергой дрова в очаге. Потом они принялись дразнить Таннеке, которая заснула на кухне и у ног которой ползал Йохан. Меня они не трогали – видно, боялись, что я их отхлещу по щекам. Корнелия смотрела на меня исподлобья и не задерживалась в прачечной комнате больше чем на пару минут, но Лисбет и Мартхе взяли выглаженное белье и отнесли его в шкаф, который стоял в большой зале. Там на кровати спала их мать.

– Весь последний месяц беременности, – сообщила мне Таннеке, – она проведет в постели, обложившись подушками.

Мария Тинс после обеда ушла к себе наверх. Но потом мне показалось, что я слышу ее шаги в коридоре, и, подняв глаза, я увидела, что она стоит в дверях и наблюдает за мной. Она ничего не сказала, так что я продолжала гладить, словно ее тут нет. Вскоре я заметила краешком глаза, что она кивнула и пошла прочь.

У него наверху был гость – я слышала, как по лестнице поднимались, разговаривая, двое мужчин. После, когда они спустились, я выглянула из-за двери и посмотрела им вслед. Гость был дородный мужчина, а на шляпе длинное белое перо.

Когда стало темно, зажгли свечи. И мы с Таннеке поужинали с детьми в комнате с распятием хлебом с сыром и пивом. Остальные ужинали в большой зале. Они ели язык. Я села спиной к сцене распятия. За этот день я так устала, что у меня путались мысли в голове. Дома мне приходилось работать не меньше, но я никогда так не уставала: это ведь был чужой дом, мне все было внове, и я все время нервничала. Дома мы часто смеялись с мамой, Агнесой или Франсом. Здесь обмениваться шутками мне было не с кем.

Я все еще не видела подвальную каморку, где мне предстояло спать. Теперь я туда спустилась, взяв с собой свечу, но от усталости не стала разглядывать комнату. Найдя кровать с одеялом и подушкой и оставив люк открытым, чтобы поступал свежий воздух, я сняла башмаки, капор, фартук и платье, наскоро помолилась и легла в постель. Я уже собралась задуть свечу, когда увидела висевшую у меня в изножье картину, и так и подскочила. Сон как рукой сняло. Картина была поменьше той, что висела в комнате с распятием, но тоже изображала Христа и производила еще более гнетущее впечатление. Христос на ней страдальчески закинул голову, а Мария Магдалина смотрела на него, выпучив глаза. Я прилегла, не в силах отвести от нее глаз. Как я буду спать в комнате, где висит такая картина? Мне хотелось снять ее со стены, но я не осмелилась. Наконец я задула свечу – не стоило жечь ее понапрасну в свой первый день в новом доме – и легла на спину, вперив глаза в то место, где, как я знала, висела картина.

Несмотря на усталость, я плохо спала в ту ночь, часто просыпалась и смотрела в сторону картины. Хотя в темноте ничего не было видно, картина во всех подробностях запечатлелась у меня в голове. Когда стало светать и опять проступили ее очертания, у меня появилось чувство, что Божья Матерь смотрит прямо на меня.

* * *

Встав на следующее утро, я старалась не смотреть на картину и вместо этого стала в тусклом свете, идущем из кладовки, разглядывать мебель в своей подвальной комнатушке. Особенно разглядывать было нечего – несколько обитых гобеленом стульев громоздились в углу, в другом углу было еще несколько сломанных стульев, на стене висело зеркало, и на полу, прислоненные к стене, стояли еще две картины – это были натюрморты. Интересно, заметят ли хозяева, если я повешу вместо распятия натюрморт?

Корнелия, конечно, заметит и скажет матери.

Я не знала, как относится Катарина – и прочие – к тому, что я протестантка. Странно, что я сама в первый раз об этом задумалась. Мне никогда раньше не приходилось бывать в окружении католиков.

Я повернулась к картине спиной и полезла вверх по лестнице. Из передней части дома доносилось звяканье ключей на поясе Катарины. Я пошла ее искать. Она двигалась медленно, как бы в полусне, но, увидев меня, выпрямилась и постаралась взять себя в руки. Она повела меня наверх, медленно одолев

Страница 11

я ступеньки и держась за перила, чтобы подтягивать отяжелевшее тело.Дойдя до двери мастерской, она долго искала в связке ключ и затем отперла комнату. В ней было темно – все ставни были закрыты. Я видела только смутные очертания предметов в свете, проникавшем в щелочки ставен. В комнате стоял чистый резкий запах льняного масла, который напомнил мне о том, как пахла одежда отца, когда он вечером возвращался с фабрики. В этом запахе как бы смешивались запах дерева и свежескошенного сена.

Катарина стола у порога. Я тоже не осмеливалась войти в мастерскую раньше ее. После неловкой паузы она приказала:

– Открой ставни. Но не на левом окне – только на дальнем и среднем. И в среднем окне опусти нижнюю раму.

Я пошла через комнату к среднему окну, обойдя по дороге мольберт и стоявший против него стул, и опустила нижнюю раму. Потом распахнула ставни. Я не стала смотреть на картину, стоявшую на мольберте, решив, что этого не стоит делать в присутствии Катарины.

К правому окну был придвинут стол, а в углу комнаты стоял кожаный стул. На его спинке и сиденье был тисненый узор из листьев и желтых цветов.

– Ничего там не двигай, – напомнила мне Катарина. – Он это рисует.

Даже стоя на цыпочках, я не могла достать до верхней рамы и ставен. Придется влезть на стул, но мне не хотелось этого делать на глазах у Катарины. Она стояла в дверях, как бы дожидаясь, когда я сделаю какую-нибудь ошибку, и это меня нервировало.

Что же делать?

Меня выручил Йохан, который громко заплакал внизу. Катарина переминалась с ноги на ногу. Видя, что я стою неподвижно, она в конце концов дернула плечом и пошла к ребенку. Тут я быстро подтащила стул к окну, осторожно встала на его деревянный каркас, подняла верхнюю раму, высунулась и распахнула ставни. Поглядев вниз, я увидела Таннеке, которая мыла кафельную площадку перед парадной дверью. Она меня не видела, но кошка, которая осторожно ступала по мокрым плиткам позади нее, остановилась и подняла голову.

Я опустила нижнюю раму, открыла нижние ставни и слезла со стула. И вдруг увидела в комнате какое-то движение и в страхе застыла. Движение прекратилось. Я увидела, что это – мое отражение в зеркале, которое висело в простенке между окнами. Я стала себя разглядывать. У меня было встревоженное и виноватое выражение лица, но в солнечном свете на щеках выступил теплый румянец. Это меня удивило, и я отошла от зеркала.

Теперь у меня было время оглядеть мастерскую. Это была просторная квадратная комната, по длине чуть меньше нижнего коридора. Теперь, когда окна открыты, побеленные стены, белые и серые мраморные плиты на полу с узором из квадратных крестов как бы наполняли ее светом и воздухом. По низу стены, чтобы защитить побелку от наших мокрых швабр, выложен ряд делфтских изразцов с купидонами. Это тоже не работа моего отца.

Хотя комната и большая, мебели в ней очень мало: мольберт со стулом, установленный перед средним окном, и стол, придвинутый к окну в правом углу. Кроме того стула, на который я залезала, чтобы открыть окно, у стола стоял еще один кожаный стул, но без тиснения – просто обитый гвоздями с широкими шляпками и украшенный поверху резными львиными головами. У задней стены за мольбертом и стулом был небольшой комод. Его ящики были закрыты, а сверху лежали ромбовидный нож и чистые палитры. Рядом с комодом стоял письменный стол, заваленный бумагами, книгами и гравюрами. Еще два стула, украшенные львиными головами, стояли у стены рядом с дверью.

Мастерская была очень опрятной. Она сильно отличалась от остальных комнат: можно было даже подумать, что находишься в совершенно другом доме. При закрытой двери в ней почти не было слышно детских криков, звона ключей Катарины, шуршания наших веников.

Я принесла швабру, ведро воды и тряпку и начала прибирать комнату. Начала я с угла, который должен был попасть в картину и где мне не разрешалось переставлять ни одного предмета. Я встала на колени на стул, чтобы протереть подоконник окна, которое открыла с таким трудом, и провела сухой тряпкой по желтой гардине, висевшей слева от окна в углу, едва касаясь ткани, чтобы не нарушить складки. Стекла окна были грязными, и их следовало бы помыть. Но я не была уверена, что ему это нужно, и решила как-нибудь в другой раз спросить Катарину.

Я вытерла пыль со стульев и хорошенько протерла круглые шляпки гвоздей и львиные головы. Стол, видимо, давно никто не убирал – только проводили тряпкой вокруг расположенных на нем предметов: пуховки, оловянной миски, письма, черного керамического горшочка и синей ткани, как бы небрежно брошенной на стол так, что ее конец свешивался с края. Но чтобы как следует стереть пыль со стола, каждый из этих предметов надо было убрать с того места, где он находился. Матушка сказала, что мне придется изобрести способ сдвигать предметы и потом ставить их точно на старое место.

Письмо лежало близко к углу стола. Если я положу большой палец вдоль одного края письма, а указательный вдоль другого и зацеплюсь мизинцем за край стола, чтобы нечаянно н

Страница 12

сдвинуть руку, я смогу убрать письмо, протереть под ним поверхность стола и положить его точно на то же место – в угол, образованный моими двумя пальцами.Я пристроила пальцы к письму, затаила дыхание, одним быстрым движением убрала письмо, протерла под ним стол и положила его на место: почему-то мне казалось, что это надо проделать очень быстро. Потом я отступила от стола. Вроде бы письмо лежало на прежнем месте, но удостоверить это мог только он.

Так или иначе, надо постараться выдержать это первое испытание.

Потом я измерила рукой расстояние от письма до пуховки, расположила пальцы вокруг пуховки, убрала ее и протерла стол. Положив пуховку на прежнее место, я измерила расстояние между ней и письмом. То же самое я проделала и с черным горшочком.

Так я вытерла весь стол, вроде бы не сдвинув с места ни одного предмета. Я измеряла каждый предмет и расстояние между ними. Делать это было проще с мелкими предметами на столе, но труднее с мебелью: тут мне приходилось пускать в ход ноги, колени, иногда даже плечи и подбородок.

Но я не знала, что делать с небрежно брошенной на стол синей тканью. Если я ее сниму, мне не удастся уложить ее по-старому. Пока что я оставила ее в покое, надеясь, что день-другой он не обратит на нее внимания, а потом я что-нибудь придумаю.

Все остальное не представляло особой трудности – я протерла стены, окна и мебель, вымыла пол. Эту комнату действительно давно как следует не убирали. И мне было приятно навести в ней порядок. В дальнем углу напротив стола и окна была дверь, которая вела в кладовку, заваленную картинами, холстом, стульями, сундуками, посудой, ночными горшками. На стене была вешалка и полка с книгами. Там я тоже прибралась и расставила вещи так, чтобы и в кладовке было какое-то подобие порядка.

Но вокруг мольберта я все еще не убирала. Мне почему-то было страшно взглянуть на стоящую на нем картину.

Но вот все остальное переделано, я вытерла пыль со стула, стоящего перед мольбертом, потом стала протирать мольберт, все еще не смея взглянуть на картину.

Но когда я краем глаза увидела желтый атлас, я остановилась.

Так я и стояла, воззрившись на картину, пока не услышала голос Марии Тинс:

– Правда, поражает воображение?

Я не слышала, как она вошла. Она стояла в дверях, слегка сгорбившись. На ней было красивое черное платье с кружевным воротником.

Я не знала, что ей ответить, и мой взгляд помимо моей воли опять вернулся к картине.

Мария Тинс засмеялась:

– Не ты одна забываешь о правилах вежливости, глядя на его картины, девушка. – Она подошла и встала рядом со мной. – Да, недурно. Это жена Ван Рейвена.

Я вспомнила, что отец называл это имя, говоря о патроне моего хозяина.

– Она не так уж хороша собой, но он сумел сделать ее красивой, – добавила Мария Тинс. – За эту картину хорошо заплатят.

Это была первая из увиденных мной его картин, и я запомнила ее лучше остальных, даже тех, которые на моих глазах прошли путь от грунтовки до завершающих мазков.

Перед столом стояла дама, повернувшись к зеркалу, в профиль к художнику. На ней была отделанная горностаем атласная накидка густого желтого цвета, а в волосах – красная лента, завязанная модным пятиконечным бантом. Свет, падавший из окна слева, высвечивал тонкие очертания ее выпуклого лба и носа. Она примеряла нитку жемчуга, держа ее за краешки. Ее так поглощало собственное отражение в зеркале, что она словно и не подозревала, что на нее кто-нибудь смотрит. Позади нее на ярко освещенной стене висела старая географическая карта, а на темном фоне стола виднелись письмо, пуховка и прочие предметы, под которыми я только что вытирала пыль.

Как мне хотелось надеть эту накидку и этот жемчуг! И узнать поближе человека, который так ее написал.

Я вспомнила, как сама недавно смотрела в зеркале на свое отражение, и мне стало стыдно.

Мария Тинс безмолвно стояла рядом со мной, глядя на картину. Как странно было смотреть на задний план, где были изображены уже знакомые мне предметы: письмо на углу стола, пуховка возле оловянной миски, синяя ткань, оттеняющая горшочек… Все, казалось бы, было то же самое, но выглядело чище и яснее. Мне, как бы я ни старалась, их так не отчистить.

И вдруг я заметила разницу и тихонько ахнула.

– В чем дело, девушка?

– На картине стул не украшен львиными головами, – сказала я.

– Это верно. Одно время на нем стояла лютня. Он многое меняет в процессе работы. Рисует не то, что видит, а то, что больше соответствует его замыслу. Скажи, как по-твоему – эта картина закончена?

Я посмотрела на хозяйку с удивлением. В ее вопросе была какая-то ловушка, но я не представляла себе, чтобы картину можно было улучшить.

– А разве нет? – неуверенно проговорила я.

Мария Тинс фыркнула:

– Он над ней работает уже три месяца. И наверное, не скоро закончит. Вот увидишь, он еще многое в ней изменит. – Она огляделась. – Закончила уборку? Тогда иди займись другими своими обязанностями. Скоро он придет посмотреть, как у тебя получилось.

Я в последний раз п

Страница 13

смотрела на картину, но, когда я глядела на нее в упор, что-то как будто исчезало. Так бывает, когда темной ночью смотришь на звезду: если смотришь прямо на нее, ее едва видно, а если поглядеть уголком глаза, она становится гораздо ярче.Я собрала швабру, ведро и тряпку. Когда я уходила, Мария Тинс все еще стояла перед картиной.

* * *

Я принесла с канала два ведра воды и поставила их на огонь. Потом пошла искать Таннеке. Она была в той комнате, где спали девочки, – помогала Корнелии одеваться. Мартхе помогала Алейдис, а Лисбет одевалась сама. Таннеке была не в духе. Она бросила на меня взгляд, но, когда я хотела с ней заговорить, сделала вид, что меня не замечает. Тогда я подошла и встала прямо перед ней, так что ей пришлось на меня посмотреть.

– Таннеке, я хочу пойти в рыбный ряд. Что мне нужно купить?

– Так рано? Мы всегда ходим позже.

Таннеке опять перевела взгляд на белые банты в виде пятиконечных звезд, которые она завязывала в волосах Корнелии.

– Пока греется вода, мне нечего делать, вот я и решила сходить сейчас, – ответила я.

Не стоит, наверное, ей напоминать, что лучшие доли раскупают с утра, даже если мясник или торговец рыбой обещал отложить для вас хороший кусок.

– Что-то мне сегодня не хочется рыбы. Сходи к мяснику и купи кусок баранины.

Таннеке закончила с бантами, и Корнелия вскочила со стула и пробежала мимо меня. Таннеке отвернулась и, нагнувшись, стала искать что-то в ящике комода. Я смотрела на ее широкую спину, туго обтянутую тускло-коричневым платьем.

Она ревнует. Мне позволили убираться в мастерской, куда ее никогда не пускают, куда, видимо, можем заходить только я и Мария Тинс.

Таннеке выпрямилась, держа в руке капор, и сказала:

– А знаешь, что хозяин однажды написал мой портрет? Я на нем наливаю в кастрюлю молоко. Все говорили, что это его лучшая картина.

– Хотелось бы на нее взглянуть, – сказала я. – Она все еще в доме?

– Нет. Ее купил Ван Рейвен.

Подумав минуту, я сказала:

– Значит, на тебя каждый день любуется один из самых богатых людей Делфта?

Таннеке ухмыльнулась, отчего ее рябое лицо стало еще шире. Мой вопрос ей польстил. Все дело в том, чтобы найти нужные слова.

Я повернулась, чтобы идти, пока она опять не впала в дурное настроение.

– Можно я пойду с тобой? – спросила Мартхе.

– И я, – добавила Лисбет.

– Не сегодня, – твердо сказала я. – Вам надо завтракать, а потом помогите Таннеке.

Я не хотела, чтобы у девочек вошло в привычку сопровождать меня на рынок. Пусть лучше такие прогулки будут им наградой за хорошее поведение.

Кроме того, мне хотелось пройти по знакомым улицам одной, не слушая болтовни, напоминающей мне о моей новой жизни. Когда я оставила позади квартал Папистов и оказалась на Рыночной площади, я впервые свободно вздохнула. Оказывается, в этом доме я ни на минуту не давала себе расслабиться.

Прежде чем пойти к палатке Питера, я остановилась поболтать с нашим бывшим мясником, который при виде меня расплылся в улыбке.

– Наконец-то ты решила со мной поговорить! А вчера куда как высоко надо мной вознеслась, – поддразнил он меня.

Я стала объяснять ему, что мои обстоятельства изменились.

– Знаю-знаю, – перебил он меня. – Все только об этом и говорят – дочка плиточника Яна пошла в услужение к художнику Вермееру. И что я вижу: проработав там всего один день, она уже так возгордилась, что не замечает старых друзей!

– Мне нечем гордиться. Что хорошего в том, чтобы быть служанкой? Отец этого стыдится.

– Твоему отцу просто не повезло. Его никто не винит. И тебе не надо этого стыдиться, милая. Разве что того, что больше не покупаешь мясо у меня.

– От меня тут ничего не зависит. Все решает хозяйка.

– Вот как? Значит, ты покупаешь мясо у Питера не потому, что его сын – красивый парень?

– Я еще не видела его сына, – нахмурившись, ответила я.

Мясник засмеялся:

– Еще увидишь. Ну, иди по своим делам. Когда увидишь мать, скажи, чтобы она ко мне пришла. Я оставлю для нее кусочек получше.

Я поблагодарила и пошла дальше. Мое появление как будто удивило Питера.

– Пришла с утра пораньше? Видно, язык понравился?

– Сегодня мне нужен кусок баранины.

– Ну признайся, Грета, что вкуснее языка ты не едала?

Но он не получил от меня комплимента, которого добивался.

– Язык съели хозяин с хозяйкой. Не знаю, как он им понравился.

При этих словах на меня обернулся молодой человек, который рубил позади Питера мясо. Видно, это и был его сын. Он был выше Питера, но у него были такие же ярко-голубые глаза. Светлые густые волосы вились по плечам, окаймляя лицо, которое показалось мне похожим цветом на абрикос. Единственное, что мне в нем не понравилось, – это забрызганный кровью фартук.

Его глаза остановились на мне, точно бабочка, опустившаяся на цветок, и я невольно покраснела. Глядя только на его отца, я повторила заказ: хороший кусок баранины. Питер стал перебирать куски на прилавке. Потом положил один из них передо мной. На меня внимательно глядели две пары глаз.

Кусок

Страница 14

был серый по краям. Я понюхала его.– Это несвежее мясо, – прямиком сказала я. – Хозяйка будет недовольна, что вы прислали им такой кусок.

В моем тоне сквозило высокомерие. Впрочем, они это заслужили.

Отец с сыном молча смотрели на меня. Я выдержала взгляд отца, стараясь не обращать внимания на сына.

Наконец Питер повернулся к сыну:

– Питер, дай тот кусок, что мы отложили в сторону.

– Но он же предназначался… – Сын Питера оборвал себя и ушел, вскоре вернувшись с другим, гораздо более свежим куском.

Я кивнула:

– Так-то лучше.

Сын Питера завернул кусок и положил мне его в корзину. Я поблагодарила его и, уже уходя, заметила, как отец с сыном многозначительно переглянулись. Даже в тот первый день я поняла, что они имеют в виду и чем это для меня обернется.

* * *

Когда я вернулась, Катарина сидела на скамейке и кормила Йохана. Я показала ей баранину, и она кивнула. И после паузы негромко процедила:

– Муж осмотрел мастерскую и решил, что его устраивает твоя уборка.

Она сказала это, не глядя на меня.

– Спасибо, сударыня.

Я зашла в прихожую, посмотрела на натюрморт с фруктами и омаром и подумала: значит, я и в самом деле принята на работу.

Остаток дня прошел примерно так же, как и первый день и как будут проходить последующие. Закончив уборку в мастерской и сходив на рынок за мясом или рыбой, я опять принималась за стирку. Один день я сортировала и замачивала белье и выводила пятна, другой – кипятила, стирала, полоскала, выжимала и вешала белье на веревку, чтобы его выбелило солнце; в третий день я гладила, чинила и укладывала белье в комод. Посреди дня я делала перерыв и шла помогать Таннеке готовить обед. Потом мы убирали со стола и мыли посуду, и у меня оставалось немного свободного времени, чтобы заняться шитьем – на скамейке или во дворике. После этого я заканчивала стирку или глажку и помогала Таннеке готовить ужин. Напоследок мы еще раз мыли пол, чтобы он был чистым и свежим на следующее утро.

Ночью я закрывала висевшую у меня в изножье картину распятия фартуком, который я носила в тот день. Тогда я легче засыпала. На следующий день я клала фартук в грязное белье, которое намечала стирать.

* * *

Когда на второе утро Катарина отперла для меня дверь мастерской, я спросила ее, можно ли вымыть окна.

– А почему бы и нет? – раздраженно отозвалась она. – Что ты меня спрашиваешь о разных пустяках?

– Но ведь от этого изменится освещение, сударыня, – объяснила я. – Вдруг это повлияет на картину?

Она не поняла, о чем я говорю. Она не могла – или не хотела – зайти в мастерскую и поглядеть на картину. По-видимому, она никогда здесь не бывала. Когда Таннеке перестанет злиться, надо будет спросить, почему он ее туда не пускает. Катарина пошла вниз спросить его про окна и крикнула мне оттуда не трогать их.

Убираясь, я не заметила никаких признаков того, что художник побывал в мастерской. Ничто не было сдвинуто с места. Палитры оставались чистыми, в картине как будто не произошло никаких изменений. Но что-то говорило мне, что он все же был здесь.

Первые два дня после того, как я начала работать на Ауде Лангендейк, я почти совсем его не видела. Иногда я слышала его голос на лестнице или в прихожей: он шутил с детьми или тихо обсуждал что-то с Катариной. В эти минуты у меня возникало ощущение, что я иду по самому краю канала и вот-вот в него упаду. Я не знала, как он будет обращаться со мной в своем собственном доме, обратит ли он внимание на овощи, нарезанные мной у него на кухне.

Никогда прежде ни один важный господин не проявлял ко мне такого интереса.

На третий день моего пребывания в его доме мы встретились лицом к лицу. Перед самым обедом я пошла за тарелкой, которую Лисбет оставила на улице, и чуть не натолкнулась на него в коридоре. Он нес на руках Алейдис.

Я попятилась. Он и его дочь смотрели на меня одинаковыми серыми глазами. Он не улыбался, но и не хмурился. Мне было трудно заставить себя встретиться с ним взглядом. Я вспомнила женщину на картине, которая смотрит на себя в зеркало, вспомнила жемчуг и желтую атласную накидку. Этой даме было бы вовсе не трудно взглянуть в глаза важному господину. Когда я наконец сумела поднять взгляд, художник на меня уже не смотрел.

На следующий день я увидела даму с картины. Когда я возвращалась от мясника, впереди меня по Ауде Лангендейк шли мужчина и женщина. Поравнявшись с нашим домом, мужчина повернулся к ней, поклонился и пошел дальше. На нем была шляпа с большим белым пером. Это, наверное, тот самый человек, который несколько дней назад был у хозяина в гостях. Я мельком увидела его профиль: у него были усы и толстое – под стать телу – лицо. Он улыбался, словно намереваясь сделать даме лестный, но неискренний комплимент. Женщина вошла в наш дом. Я не увидела ее лица, в волосах у нее был красный пятиконечный бант. Я задержалась у входа, пока не услышала, как она поднимается по лестнице.

Позднее я увидела ее опять: я укладывала в комод белье – в большой зале, а она спустилась по лестнице.

Страница 15

встала, когда она вошла. Она несла на руке желтую накидку. Пятиконечный бант все еще был у нее в волосах.– А где Катарина? – спросила она.

– Она ушла с матерью в ратушу, сударыня. По делам.

– А… Ну не важно. Повидаюсь с ней в другой раз. А это я оставлю для нее здесь.

Она положила накидку на кровать и сверху бросила жемчужное ожерелье.

– Хорошо, сударыня.

Я не могла отвести от нее глаз. У меня было странное ощущение, что я вижу ее как бы не наяву. Как сказала Мария Тинс, она была не так уж хороша собой, не такой красивой, как на картине, где свет падал ей на лицо. И все-таки она была красива, хотя бы потому, что такой осталась в моей памяти. Она смотрела на меня с каким-то недоумением, словно силясь вспомнить, знает ли она меня, раз я так бесцеремонно на нее пялюсь. Я сделала над собой усилие и опустила глаза.

– Я скажу госпоже, сударыня.

Она кивнула, но с беспокойным видом поглядела на жемчужное ожерелье, которое положила поверх накидки.

– Пожалуй, я оставлю это у него в мастерской, – заявила она и взяла в руки ожерелье.

Она не взглянула на меня, но я знала, что она думает – служанкам нельзя доверять жемчуг. Она ушла, а мне все еще казалось, что ее образ витает в комнате, как едва уловимый запах духов.

* * *

В субботу Катарина и Мария Тинс взяли Таннеке и Мартхе с собой на рынок купить овощи на неделю и прочие продукты для дома. Мне очень хотелось пойти с ними – я надеялась встретить там матушку и сестру, но мне велели оставаться дома и присматривать за младшими девочками и Йоханом. Мне едва удалось удержать детей от побега на Рыночную площадь. Я и сама с удовольствием их туда отвела бы, но не осмелилась оставить дом пустым. Вместо этого мы смотрели, как по каналу в направлении рынка плывут баркасы, тяжело нагруженные капустой, свиными тушами, цветами, дровами, мукой, клубникой и подковами. На обратном пути они были уже пустые. Хозяева баркасов считали деньги или выпивали. Я научила девочек играм, в которые играла с Франсом и Агнесой, а они научили меня играм собственного изобретения. Они надували мыльные пузыри, возились с куклами, катали обручи. Я же сидела на скамейке с Йоханом на коленях.

Корнелия как будто забыла про оплеуху. Она была веселой, дружески разговаривала со мной, помогала мне с Йоханом и ни разу не ослушалась. «Помоги мне», – попросила она, пытаясь вскарабкаться на бочку, которую соседи оставили на улице. Она смотрела на меня широко открытыми карими глазами с самым невинным выражением. Ее хорошее поведение расположило меня к ней, хотя я и знала, что ей нельзя доверять. Она была самой интересной из девочек и самой непредсказуемой – и плохой и хорошей в одно и то же время.

Девочки перебирали свою коллекцию раковин, которые они принесли из дому, раскладывая их кучками по цветам. И тут из дома вышел он. Я стиснула Йохана так, что он закричал, и сунула нос ему в ухо, чтобы спрятать лицо.

– Папа, можно я пойду с тобой? – выкрикнула Корнелия, подпрыгивая и хватая его за руку.

Я не видела выражения его лица.

Лисбет и Алейдис бросили свои ракушки.

– Я тоже хочу! – хором выкрикнули они, хватая его за другую руку.

Он покачал головой, и тогда я увидела, что у него озадаченный вид.

– Нет, не сегодня. Я иду в аптеку.

– Будешь покупать краски? – спросила Корнелия, не отпуская руки отца.

– И краски тоже.

Йохан заплакал, и художник посмотрел вниз, на меня. Я покачивала ребенка, не смея поднять глаза.

Художник как будто хотел что-то сказать, но вместо этого стряхнул висящих на нем девочек и решительно зашагал по улице.

С тех пор как мы обсуждали с ним цвет и форму овощей, он не сказал мне ни одного слова.

* * *

В воскресенье я проснулась рано – сегодня мой выходной день, и я пойду домой! Мне надо было дождаться, пока Катарина отопрет парадную дверь, но когда я услышала, что дверь отворилась, и вышла в прихожую, то увидела с ключом Марию Тинс.

– Дочь неважно себя чувствует, – сказала она, пропуская меня наружу. – Ей придется несколько дней полежать в постели. Ты без нее справишься?

– Конечно, сударыня, – ответила я и добавила: – А если мне надо будет что-нибудь спросить, я спрошу вас.

– Ну и хитрюга ты, – с улыбкой сказала Мария Тинс. – Знаешь, к кому надо подлизываться. Ну ничего, умниц у нас в доме не так-то много. – Она дала мне несколько монет – мое жалованье за проработанные дни. – Беги домой. Небось будешь рассказывать матери про все, что у нас тут творится.

Не дожидаясь, пока она подпустит еще какую-нибудь шпильку, я вышла за дверь. Навстречу мне по Рыночной площади шли прихожане к ранней службе в Новой церкви. Оставив площадь позади, я поспешила вдоль каналов к дому. Завернув на свою улицу, я подумала: как странно, я не была дома всего несколько дней, и все уже кажется другим, солнечный свет словно бы ярче, канал – шире. Платаны, растущие вдоль канала, стоят неподвижно, как часовые, словно дожидаясь меня.

Агнеса сидела на скамейке у нашего дома. Увидев меня, она крикнула в дом: «Пришла!» – побежала м

Страница 16

е навстречу и взяла за руку.– Ну как тебе там? – спросила она, позабыв поздороваться. – Они хорошо к тебе относятся? А работы много? Другие девочки там есть? А дом роскошный, наверное? Где ты спишь? А ешь небось на фарфоровой посуде?

Я рассмеялась, но отвечать на ее вопросы не стала. Сначала надо было поцеловать матушку и поздороваться с отцом. Я с гордостью отдала матушке заработанные мной деньги, хотя сумма была и небольшая. В конце концов, я для этого и пошла в услужение.

Отец вышел из дому – он тоже хотел послушать, как мне живется на новом месте. Я подала ему руку, чтобы помочь переступить через порог. Сев на скамейку, он потер большим пальцем мою ладонь.

– Руки у тебя загрубели, – сказал он. – Мозоли, трещины. Тяжелая работа уже оставила свой след.

– Не беспокойся, – утешила я его. – Просто там скопилось очень много нестираного белья – одна Таннеке со всем не могла управиться. Скоро станет легче.

Матушка принялась разглядывать мои ладони.

– Я сделаю бергамотовое масло, – сказала она. – Станешь им натирать ладони, они будут мягкими. Мы с Агнесой сходим за ним за город.

– Ну расскажи же нам про них! – воскликнула Агнеса.

Я рассказала – почти все. Не упомянула только того, как я устаю к вечеру, как у меня в изножье висит картина, изображающая распятие, как я дала оплеуху Корнелии. Не сказала я и того, что Мартхе – ровесница Агнесе. А все остальное рассказала.

Я также передала матушке приглашение мясника.

– Очень любезно с его стороны, – сказала она. – Но он знает, что у нас нет денег на мясо, а милостыню мы не возьмем.

– По-моему, он не думал о милостыне, – возразила я. – Просто дружеский подарок.

Она промолчала, но я поняла, что к мяснику она не пойдет.

Узнав, что я беру мясо у Питера и его сына, она подняла брови, но ничего не сказала.

Потом мы пошли в нашу церковь, где кругом были знакомые лица и звучали знакомые слова. Сидя между матушкой и Агнесой, я с облегчением почувствовала, как, опираясь о спинку скамьи, расслабляется спина, которую я всю неделю держала прямо, и как с лица сходит застывшая маска. И мне захотелось плакать.

Когда мы вернулись домой, матушка с Агнесой не позволили мне помогать им готовить обед. Я сидела с отцом на скамейке. Он поднял лицо к солнцу и так и держал его, пока мы разговаривали.

– Расскажи мне о своем новом хозяине, Грета. Ты о нем не обмолвилась ни словом.

– Я его почти не видела, – сказала я не кривя душой. – Он или сидит в мастерской, где никому не позволено его беспокоить, или уходит из дому.

– Наверное, по делам гильдии. Но ты ведь была у него в мастерской – ты рассказывала, как вымеряла расстояние, чтобы ничего не сдвинуть с места при уборке. Но ни слова о картине, над которой он работает. Опиши ее мне.

– Не знаю, получится ли у меня так, чтобы ты смог ее представить…

– Попробуй. Мне теперь не о чем думать – только и остается, что предаваться воспоминаниям. Мне будет приятно представить себе картину мастера, даже если в моем воображении возникнет лишь жалкое ее подобие.

Я попыталась описать даму, примеряющую ожерелье, ее поднятые руки, ее взгляд, устремленный в зеркало. Я также сказала, что свет из окна высвечивает ее лицо и желтую накидку. И как темный ближний план отделяет ее от зрителя.

Отец внимательно слушал, но лицо его не посветлело, пока я не сказала: