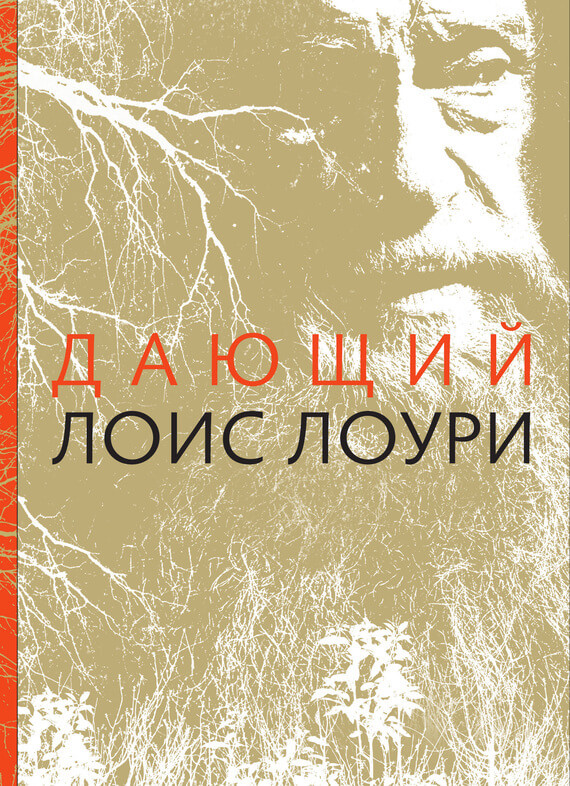

Дающий

39 рецензий

Автор:Лоис Лоури

Язык:Русский

Издательство:ООО «ИТ»

Год издания:2020

Возраст:12+

Тираж:-

ISBN:-

Артикул:19122

Скачать книгу:Вы скачиваете фрагмент книги предоставленной ООО "ИТ"

Другие форматы:

Лоури Лоис. ДающийПродолжительность: 16:09