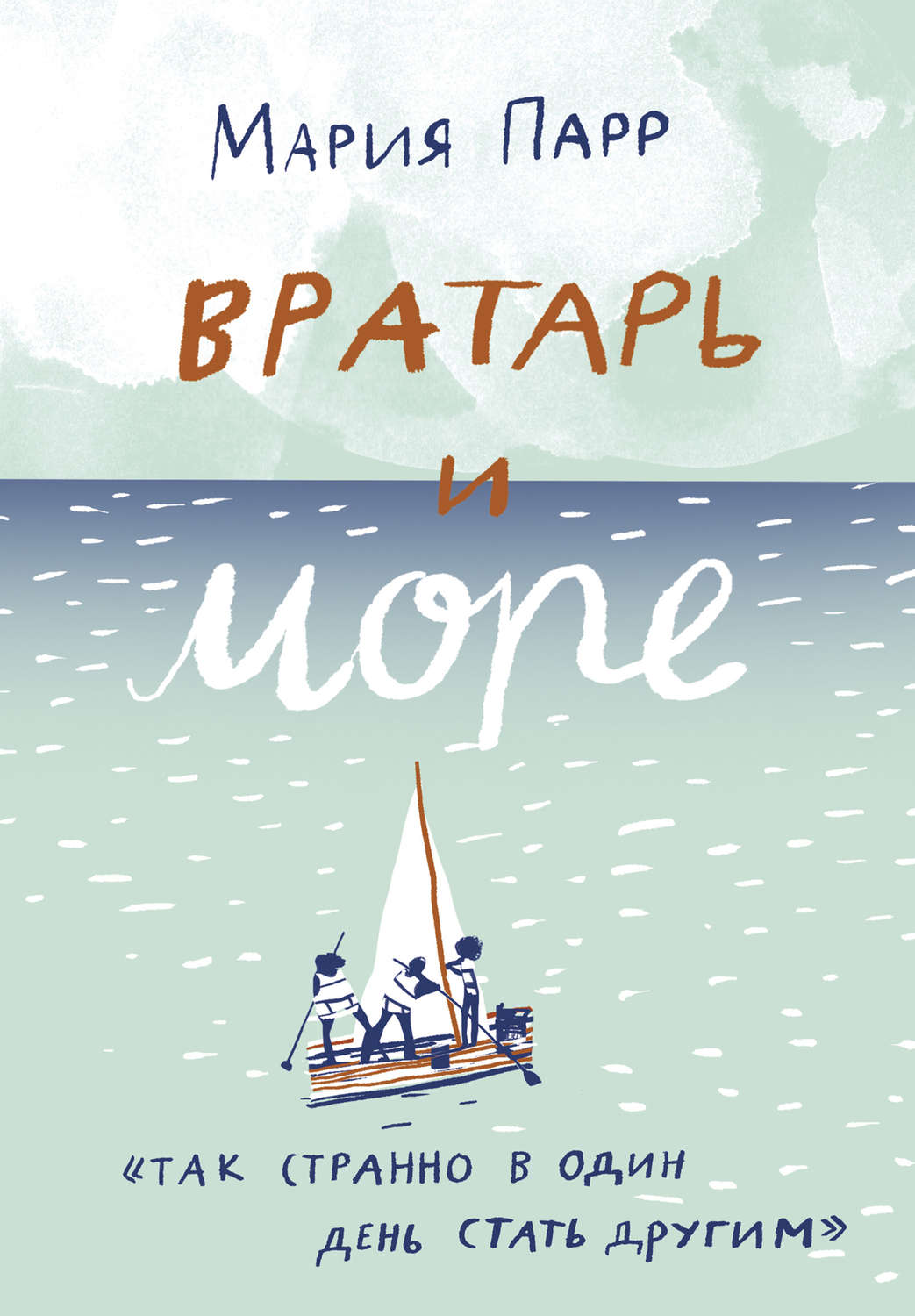

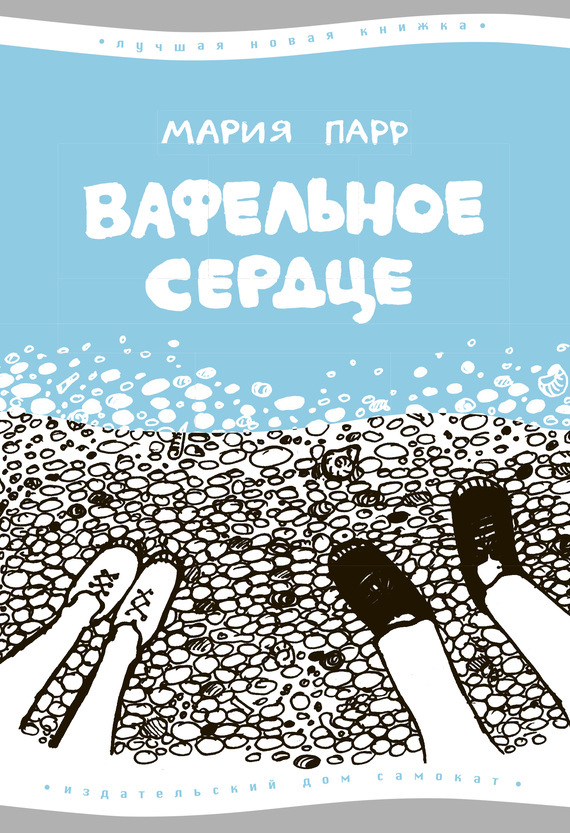

Вафельное сердце

0 / 0

39 рецензий

Автор:Мария Парр

Язык:Русский

Издательство:ООО «ИТ»

Год издания:2014

Возраст:6+

Тираж:-

ISBN:9785917593845

Артикул:21423

📓 Книжный обзор (отзыв) №16 - "Вафельное сердце" и "Вратарь и море" //Мария Парр/Продолжительность: 13:10

0 - хотят прочитать|0 - прочитали

Все книги автора: 2

399 ₽

4.6 / 16

399 ₽

4.5 / 106

Цитаты из книги: 15

Внимание! Цитаты могут содержать спойлеры...

..скучать по кому-то - самое прекрасное из всех грустных чувств.

Смерть почти как снег: никогда не знаешь, когда он пойдет, хотя чаще всего это случается зимой.

Я подумал: вот бы иметь на лбу кнопочку, нажал ее — и исчез. Почему Бог не сделал нам таких? Было бы гораздо лучше иметь кнопочку, чем этот пупок в странном месте.

Невозможно идти спокойно, когда человек рад. Ноги скачут сами по себе.

- Мы никогда так больше не будем делать, - пообещал я запыханно. А папа зашумел: - Не будем так делать. Не будем так делать!.. Конечно, не будете! Вы с Леной никогда ничего не делаете два раза. Вы всегда придумываете новые безобразия!

Знаешь, милый, бояться вовсе не обязательно. Это никому не помогает.

- Если ты, Трилле Даниельсен Уттергорд, или ты, Лена Лид, попробуешь приблизиться к моему дому в ближайшие полгода, я свинчу вам башку и затолкаю в брюхо! - и он так замахал руками, выгоняя со двора, что они чуть не поотрывались. Мы припустили во все лопатки, добежали до игрушечного домика Крёлле и спрятались за ним. Я…

— Эта лошадь до того умная, что она ржет стихами, по-моему, — говорит про нее дед.

ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ 1 ст. муки, 3 яйца, 150–200 г. маргарина, 1ст. сахара, 1 ст. молока. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленный маргарин, молоко, в последнюю очередь муку. Хорошенько перемешайте. У вас должна получиться однородная масса без комков. Выпекайте вафли по 2–3 мин, пока они не станут золотистыми.

- Она врёт так мастерски - уши расцветают, - сказал дед восхищенно. - Нам всем надо у неё учиться.

Конечно же, у Ноя был катер, в этом Лена не сомневалась. Все знают, что катер — это такая лодка. А ковчег — это непонятно что, выдумка. И Лена вздохнула по-взрослому: ну как же так, писать такое в Библии. — Катер ведь небольшой, — сказал я. Лена кивнула. — В том-то и дело, Трилле, что небольшой. Тогда ясно, почему…

- Дед, я так ужасно скучаю, - сказал я под конец и снова заплакал. Тогда дед посмотрел на меня серьезно и сказал, что скучать по кому-то - самое прекрасное из всех грустных чувств. - Пойми, дружище Трилле, если кому-то грустно оттого, что он скучает без кого-то, значит, он этого кого-то любит. А любовь к кому-то - это…

Поразительно, чего только взрослые не могут, если захотят!

- Дед, а правда, что баба-тётя на небе? - спросил я позже. Дед сидел в кресле-качалке в своём парадном костюме и смотрел перед собой. - Это ясно как день, дружище Трилле! Теперь у ангелов отличная компания. А мы тут... И больше он ничего не сказал.

Становиться старым вообще вещь поганая.

Скачать бесплатно книгу

Вы скачиваете фрагмент книги, предоставленный издательством