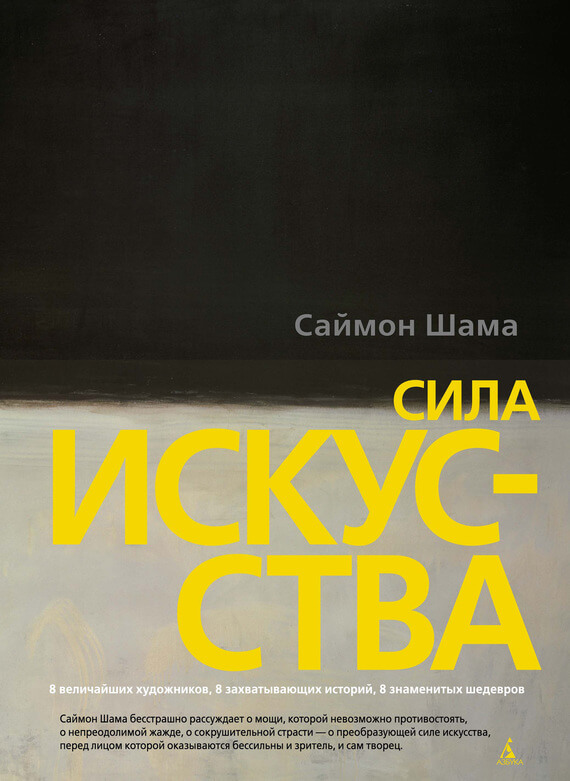

Сила искусства

16 рецензий

Автор:Саймон Шама

Язык:Русский

Издательство:ООО «ИТ»

Год издания:2017

Возраст:16+

Тираж:3000

ISBN:978-5-389-13075-3

Артикул:26783

Скачать книгу:Вы скачиваете фрагмент книги предоставленной ООО "ИТ"

Другие форматы:

Саймон Шама. Сила искусства. БуктрейлерПродолжительность: 01:24