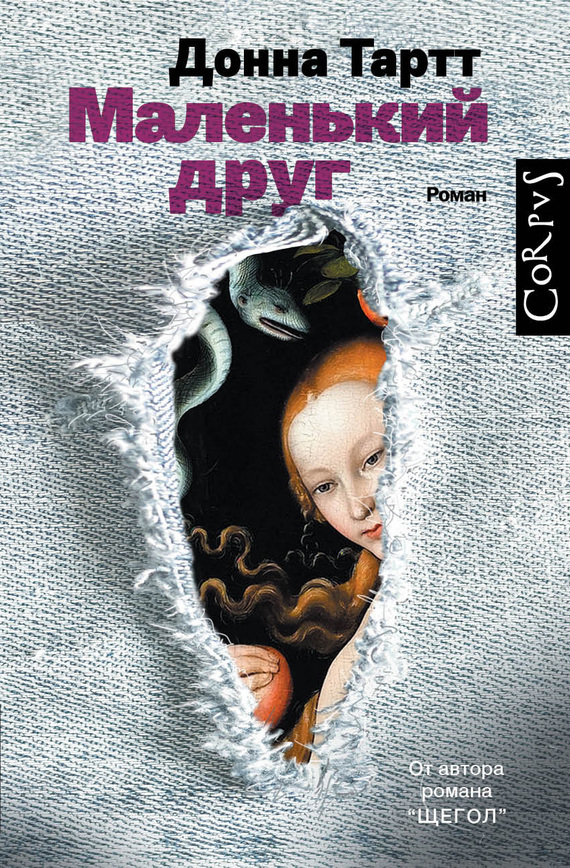

Маленький друг

Автор:Донна Тартт

Язык:Русский

Издательство:ООО «ИТ»

Год издания:2015

Возраст:16+

Тираж:-

ISBN:978-5-17-088752-1

Артикул:23624

МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ - ДОННА ТАРТТ - ОБЗОР КНИГИПродолжительность: 26:15

0 - хотят прочитать|0 - прочитали

Все книги автора: 5

349 ₽

3.7 / 42

568 ₽

0 / 0

603 ₽

0 / 0

399 ₽

4.5 / 276

349 ₽

4.3 / 145

Цитаты из книги: 15

Внимание! Цитаты могут содержать спойлеры...

Знаешь, о чем Томас Джефферсон писал в своем письме Джону Адамсу, будучи уже стариком? О том, что большинства вещей, которых он боялся в жизни больше всего, так и не произошло. «Какую высокую цену я заплатил за несчастья, которые так и не случились со мной».

— Правда я была хорошей, мамочка? — О да, детка, просто чудесной. — И это была чистая правда, Харриет была сущим ангелом, пока не научилась разговаривать.

Харриет с неприязнью вспомнила об окружающих ее взрослых. Их всех, так или иначе, жизнь забила настолько, что они не желали сопротивляться ее свирепым атакам. «Это Жизнь!» — говорили они. «Это Жизнь, Харриет, вырастешь, сама поймешь, что это так». Так вот, она не собиралась ждать, пока вырастет и эта самая Жизнь закует ее…

Как странно устроен мир: люди сажают сады, играют в карты, ходят по воскресеньям в церковь, отправляют посылки с одеждой в Китай — и для чего? Только чтобы потом упасть в ту же самую черную пропасть?

Теперь казалось, что все тогда было сигналом – жди беды.

Можно бежать вперёд - и добежать до дома, но назад - назад уже не убежишь, ни на десять минут, ни на десять часов, ни на десять лет или дней. А это, как говорит Хили, невезуха. Невезуха, потому что Гарриет хотелось бежать только назад, потому что сейчас ей хотелось только одного - убежать в прошлое.

– Ну и что? – Гарриет запихнула кеды в рюкзак. – Она нас даже и не любит. – Знаю. – Тогда какое мне до нее дело? – ответила Гарриет, но сердце у нее дрогнуло, дернулось. – Потому что мы ее любим.

Теперь же азарт забурлил в нем ледяными пузырьками, опасным, восхитительным покалыванием, будто просочилось сквозь течь в лодке студеное зеленое море.

Дела обстояли так: он сделает все, что она ни попросит, все что угодно, и оба они это понимали.

Ей нужно было что-то осязаемое, самое распоследнее крохотное воспоминание, чтоб в него можно было вцепиться и с ним вместе - не разбирая дороги, спотыкаясь - преодолеть жизнь, которая с этой самой минуты и до конца её дней вдруг раскинулась перед ней огромной пустыней.

– Праздник жалости к себе, он и не праздник вовсе, – сказал он. – А знаешь почему? А? Потому что празднуешь один-одинешенек.

И если ехать долго-долго, – думал он, – то вернешься ровно туда, откуда выехал.

Ее оскорбляло, когда Врачиха не моргнув глазом ставила ее – Гарриет! – в один ряд с этими идиотками из Тупело, которые только и думали о запахе пота подмышками, половых органах и свиданиях. Густой дух дезодорантов и “гигиенических” лосьонов в раздевалках, щетинистые волоски на ногах, жирный блеск для губ – все заляпано…

Пока Одум, прихрамывая, судорожно топтался перед Фаришем, умоляя его подумать о детишках, Фариш слушал его с приветливым участием на лице, и Дэнни подумалось, что у немецких овчарок Фариша на мордах появляется похожее выражение, когда они кошку загрызть собираются: внимательное, деловитое, проказливое. Без обид, киса.…

Возможно именно то, чем ты не можешь поделиться с другими, и определяет твою сущность.

Скачать бесплатно книгу

Пока файлы не загрузили...